Uncategorized

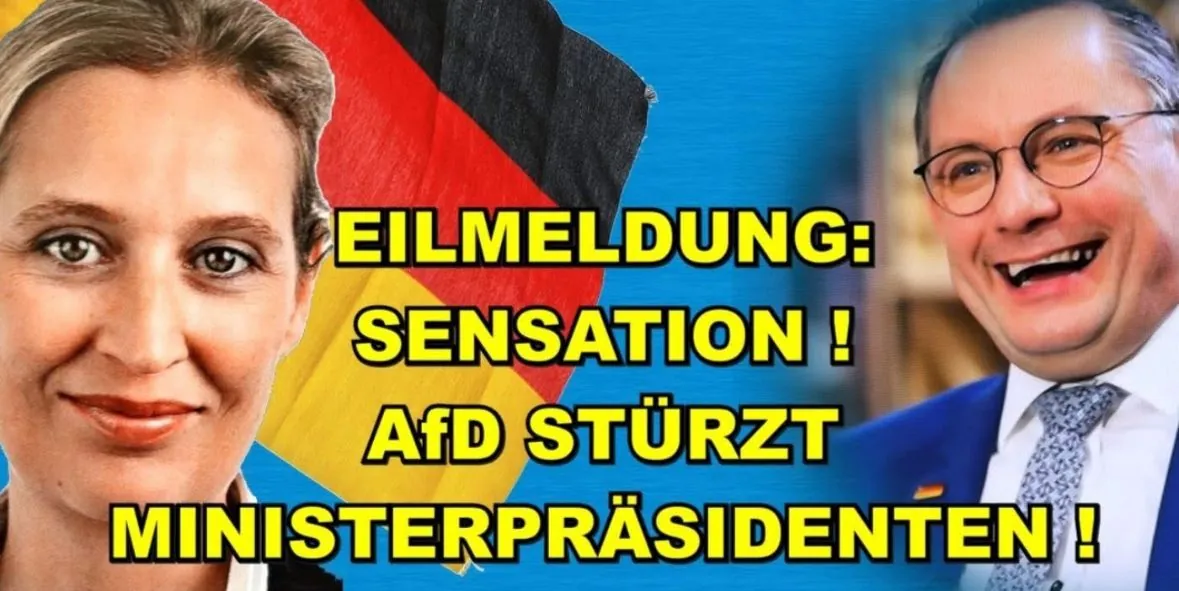

Deutschland steht Kopf: Die AfD bricht jedes Tabu – was jetzt selbst im grünen Baden-Württemberg passiert, lässt selbst erfahrene Politiker fassungslos zurück. Insider sprechen von einer Zeitenwende, die alles verandert…

Deutschland steht an einem Wendepunkt. Was sich in den letzten Jahren leise abgezeichnet hat, wird nun immer sichtbarer: Die politische Stimmung im Land verändert sich – tiefgreifend, spürbar und mit Folgen, die viele überraschen. Alte Gewissheiten verschwinden, neue Bewegungen gewinnen an Bedeutung, und das Vertrauen in traditionelle Strukturen steht auf dem Prüfstand.

Doch was steckt hinter diesem Wandel? Warum wenden sich immer mehr Menschen von etablierten Parteien ab, und was bedeutet das für die Zukunft unseres Landes?

Eine Gesellschaft im Umbruch

Kaum ein Jahrzehnt hat Deutschland so sehr verändert wie die

letzten Jahre.

Pandemie, Wirtschaftsschwankungen, Klimakrise, Inflation und

geopolitische Spannungen – all das hat die Gesellschaft

verunsichert. Viele Bürgerinnen und Bürger haben das Gefühl, dass

sich die Welt schneller verändert, als sie Schritt halten

können.

Die Sehnsucht nach Orientierung, Stabilität und klaren Werten wächst. Gleichzeitig erleben wir, dass alte politische Grenzen zunehmend verschwimmen: Themen wie Energie, Migration, Sicherheit oder soziale Gerechtigkeit werden längst nicht mehr entlang klassischer Parteilinien diskutiert.

Deutschland befindet sich in einer Phase der Neuausrichtung – politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich.

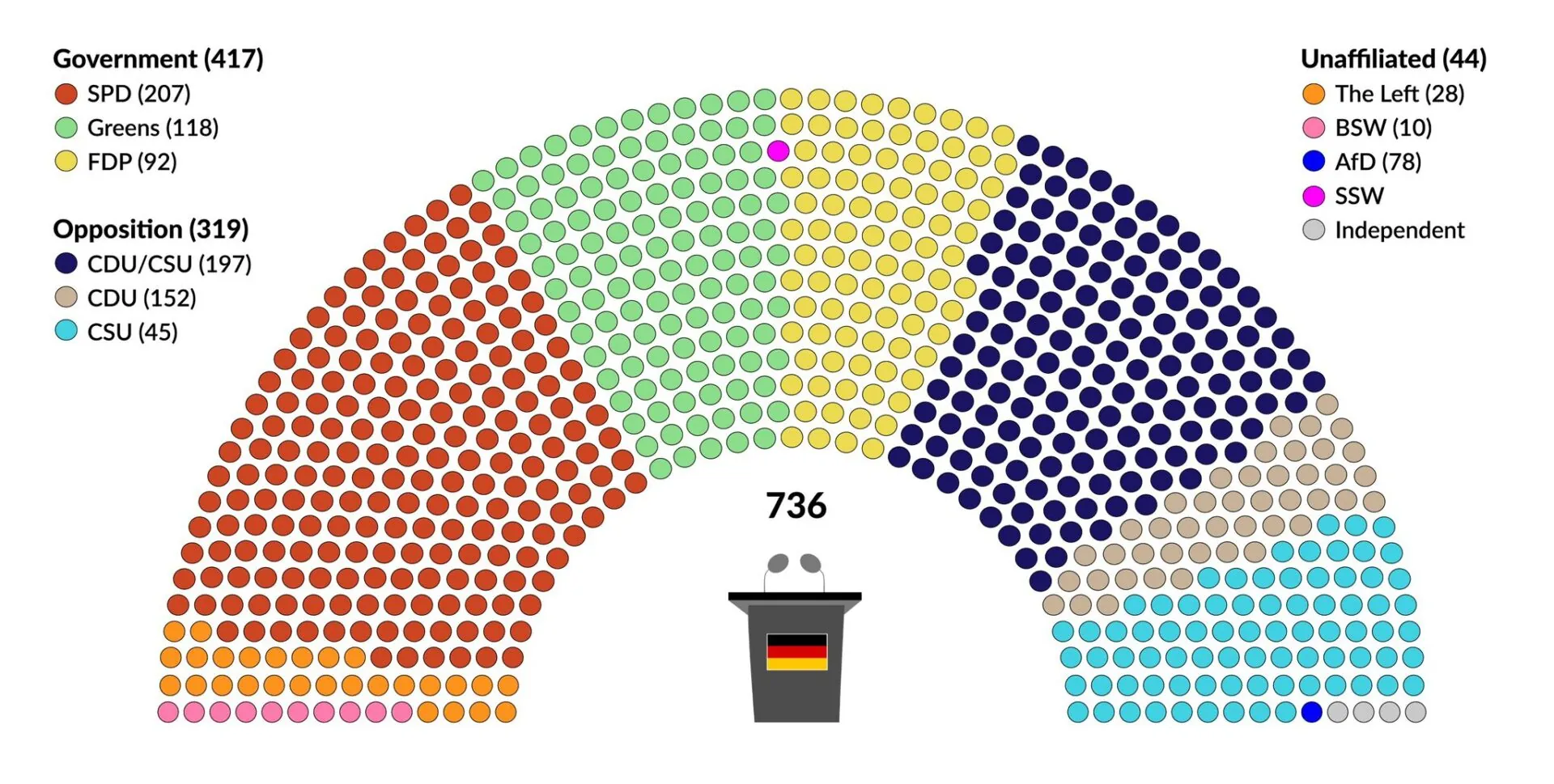

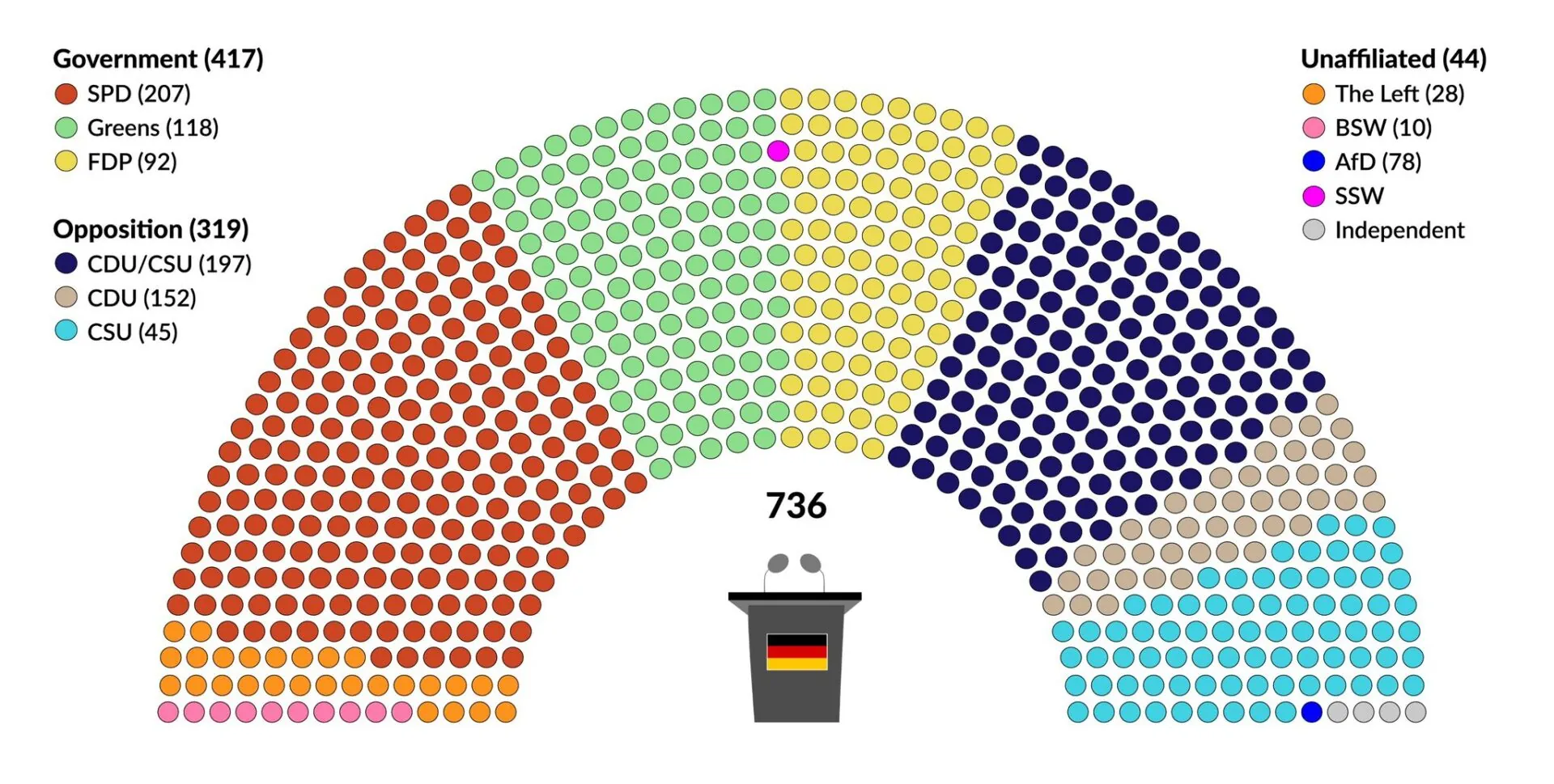

Das Ende der „alten“ politischen Ordnung?

Noch vor wenigen Jahren galt die politische Landschaft

Deutschlands als stabil.

Heute ist sie dynamischer und unvorhersehbarer denn je.

Wählerinnen und Wähler wechseln häufiger ihre Präferenzen, neue

Parteien gewinnen kurzfristig an Stärke, und traditionelle

Volksparteien verlieren ihren festen Rückhalt in der

Bevölkerung.

Viele Menschen wünschen sich weniger Ideologie, dafür mehr Pragmatismus und konkrete Lösungen. Themen wie bezahlbares Wohnen, faire Löhne, Sicherheit, Digitalisierung und Bildung dominieren zunehmend die politische Debatte – über Parteigrenzen hinweg.

Dabei zeigt sich ein klarer Trend: Die Bürger erwarten nicht mehr, dass „die Politik“ alle Antworten liefert. Stattdessen fordern sie Mitgestaltung, Transparenz und offene Kommunikation.

Vertrauenskrise und Informationsflut

Ein wesentlicher Faktor dieses Wandels ist das veränderte

Verhältnis zwischen Politik, Medien und Bevölkerung.

Im Zeitalter sozialer Netzwerke verbreiten sich Informationen in

Sekundenschnelle – aber auch Fehlinformationen.

Viele Menschen fühlen sich überfordert von widersprüchlichen

Meldungen und politischen Diskussionen, die oft emotional statt

sachlich geführt werden.

Das Vertrauen in Institutionen hat dadurch gelitten.

Doch diese Entwicklung hat auch eine positive Seite: Nie zuvor

haben sich so viele Menschen aktiv informiert, engagiert und ihre

Meinung öffentlich vertreten.

Deutschland wird politisch wacher – nur eben auf neue Weise.

Neue Themen, neue Prioritäten

Während früher wirtschaftliche Fragen im Vordergrund standen,

geht es heute um Werte, Identität und Nachhaltigkeit.

Viele junge Menschen legen mehr Wert auf Umweltschutz,

Chancengleichheit und Lebensqualität als auf reine

Wachstumszahlen.

Gleichzeitig fordern viele Arbeitnehmer mehr Anerkennung,

soziale Sicherheit und faire Löhne.

Diese Mischung aus ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen

Ansprüchen macht politische Entscheidungen komplexer – aber auch

spannender.

Deutschland erlebt gerade, wie vielfältig politische Interessen in einer modernen Gesellschaft geworden sind.

Was Menschen heute wirklich bewegt

Studien zeigen, dass sich die Mehrheit der Deutschen eine

Politik wünscht, die verständlich, bürgernah und ehrlich ist.

Weniger Parteistreit, mehr Lösungen.

Weniger Ideologie, mehr Realitätssinn.

Ob Energiepreise, Bildung oder Infrastruktur – die Themen, die

Menschen betreffen, sind konkret und alltäglich.

Viele wünschen sich, dass Politik wieder mehr auf den Alltag der

Bürger reagiert, statt sich in abstrakten Debatten zu

verlieren.

Genau hier liegt die große Chance der aktuellen Entwicklung:

Ein politischer Neuanfang, der nicht von oben, sondern von unten

kommt – getragen von Menschen, die ihre Zukunft aktiv mitgestalten

wollen.

Die Rolle der Regionen

Interessant ist, dass der Wandel nicht nur auf Bundesebene,

sondern besonders stark in den Regionen stattfindet.

Landespolitische Themen gewinnen an Bedeutung – vom Wohnungsbau bis

zur Energieversorgung.

In vielen Bundesländern entstehen neue Allianzen, Bürgerinitiativen

und lokale Bewegungen, die zeigen:

Politisches Engagement kann ganz nah an den Menschen beginnen.

Baden-Württemberg, Bayern oder Sachsen sind nur einige Beispiele, wo sich der politische Diskurs in den letzten Jahren stark verändert hat – mit neuen Ideen, unerwarteten Bündnissen und einem klaren Signal: Deutschland ist vielfältiger, als es lange schien.

Eine neue Generation übernimmt Verantwortung

Junge Menschen wollen gestalten – nicht warten.

Immer mehr von ihnen engagieren sich, gründen Initiativen,

Start-ups oder Umweltprojekte, um konkrete Veränderungen

voranzutreiben.

Sie zeigen, dass Zukunftsfragen nicht allein von Parteien

beantwortet werden können, sondern von der gesamten

Gesellschaft.

Dieser Tatendrang bringt frischen Wind in die politische Kultur und

sorgt dafür, dass Themen wie Bildung, Nachhaltigkeit und soziale

Innovation stärker in den Mittelpunkt rücken.

Was bedeutet das für die Zukunft?

Deutschland steht vor einer entscheidenden Phase:

Die nächsten Jahre werden zeigen, ob es gelingt, diese Dynamik in

konstruktive Bahnen zu lenken.

Wenn Politik und Gesellschaft es schaffen, wieder mehr Vertrauen

aufzubauen, zuzuhören und echte Dialoge zu führen, kann dieser

Wandel zu einem Aufbruch werden.

Ein Aufbruch hin zu mehr Zusammenhalt, mehr Verständnis und mehr Gestaltungskraft.

Fazit

Deutschland erlebt gerade eine „Zeitenwende“, die weit über

Parteien hinausgeht.

Es ist eine Phase der Selbstreflexion – eine Einladung, Demokratie

neu zu denken.

Statt Spaltung und Stillstand bietet dieser Moment die Chance

auf Erneuerung.

Wenn Menschen unterschiedlicher Meinungen wieder miteinander ins

Gespräch kommen, wenn Politik transparenter und nahbarer wird, dann

kann aus Unsicherheit Zuversicht werden.

Deutschland steht Kopf – ja.

Aber vielleicht ist genau das der Anfang von etwas Neuem.

Uncategorized

Italien zwischen Ordnungspolitik, Integration und Identitätsdebatte – Wie der Kurs von Giorgia Meloni Europa herausfordert

Italien zwischen Ordnungspolitik, Integration und Identitätsdebatte – Wie der Kurs von Giorgia Meloni Europa herausfordert

Italien steht erneut im Mittelpunkt einer europaweiten Debatte über

Migration, Integration und den Umgang mit religiöser Vielfalt. Seit

dem Amtsantritt von Giorgia Meloni hat sich der politische Ton im

Land deutlich verändert. Die Regierung verfolgt einen Kurs, der von

ihren Befürwortern als notwendige Rückkehr zu Ordnung, staatlicher

Autorität und kultureller Selbstbehauptung gesehen wird, während

Kritiker vor Ausgrenzung, Symbolpolitik und gesellschaftlicher

Spaltung warnen. Kaum ein anderes Thema verdeutlicht diese

Spannungen so stark wie der Umgang mit muslimischen Gemeinschaften

und religiösen Symbolen im öffentlichen Raum.

Ein politischer Kurswechsel mit Signalwirkung

Melonis Regierung ist angetreten mit dem Anspruch, Italien wieder „regierbar“ zu machen. Dazu gehört eine strikte Haltung in Fragen der Migration, der inneren Sicherheit und der staatlichen Souveränität. Bereits kurz nach Amtsantritt wurden Maßnahmen verschärft, die sich gegen illegale Migration richten, etwa strengere Regeln für Seenotrettungsorganisationen oder schnellere Abschiebungsverfahren. Parallel dazu rückten auch kulturelle und gesellschaftliche Fragen stärker in den Fokus.

Besonders umstritten ist der Umgang mit religiösen Kleidungsstücken wie Burka oder Niqab. Zwar existieren in Italien bereits seit Jahrzehnten Gesetze, die Gesichtsverhüllungen im öffentlichen Raum einschränken, doch die aktuelle Regierung betont diese Regelungen stärker und kündigt eine konsequentere Durchsetzung an. Für Meloni ist dies keine Frage der Religionsfreiheit, sondern der öffentlichen Sicherheit und der Gleichberechtigung. Der Staat müsse wissen, „wer sich im öffentlichen Raum bewegt“, so der Tenor aus Regierungskreisen.

Sicherheit versus Religionsfreiheit

Die Diskussion berührt einen der sensibelsten Punkte moderner Demokratien: das Spannungsfeld zwischen individueller Freiheit und staatlicher Ordnung. Befürworter der harten Linie argumentieren, dass ein säkularer Staat klare Regeln brauche, die für alle gelten – unabhängig von Herkunft oder Religion. Gesichtsbedeckungen erschwerten Identitätsfeststellungen, könnten Sicherheitsrisiken bergen und stünden im Widerspruch zu offenen, transparenten Gesellschaften.

Kritiker hingegen sehen in der Fokussierung auf muslimische Symbole eine problematische Verschiebung der Debatte. Sie verweisen darauf, dass nur ein sehr kleiner Teil muslimischer Frauen Vollverschleierung trägt und dass Gesetze in diesem Bereich eher symbolischen Charakter haben. Für viele sei die Verschärfung weniger ein Sicherheitsinstrument als ein politisches Signal, das Ängste bedient und Minderheiten unter Generalverdacht stellt.

Die Rolle sozialer Medien und emotionaler Bilder

Besonders brisant wird die Lage durch die Dynamik sozialer Medien. Kurze Videos von Polizeikontrollen, Diskussionen in Einkaufsstraßen oder hitzigen Wortwechseln verbreiten sich rasant und werden häufig ohne Kontext bewertet. Bilder von Beamtinnen und Beamten im Gespräch mit verschleierten Frauen lösen europaweit emotionale Reaktionen aus – von Zustimmung bis Empörung. Dabei geht oft verloren, was dem jeweiligen Vorfall vorausging und welche rechtlichen Grundlagen tatsächlich greifen.

Experten warnen davor, dass solche fragmentarischen Eindrücke das gesellschaftliche Klima weiter aufheizen. Statt differenzierter Diskussionen dominierten moralische Urteile, die kaum Raum für Zwischentöne lassen. Genau hier zeigt sich eine der größten Herausforderungen moderner Politik: Wie kann ein Staat Recht durchsetzen, ohne Bilder zu produzieren, die als Machtdemonstration oder Ausgrenzung wahrgenommen werden?

Integration als langfristige Aufgabe

Unabhängig von der tagespolitischen Debatte bleibt die Integration muslimischer Gemeinschaften eine langfristige gesellschaftliche Aufgabe. In Italien leben mehrere Millionen Menschen muslimischen Glaubens, die überwiegend gut integriert sind, arbeiten, Steuern zahlen und Teil des Alltags sind. Viele fühlen sich durch die aktuelle Debatte pauschal angesprochen, obwohl sie mit extremistischen Strömungen oder Parallelgesellschaften nichts zu tun haben.

Integrationsforscher betonen, dass erfolgreiche Integration weniger durch Verbote als durch Bildung, Arbeitsmarktchancen und soziale Teilhabe gelingt. Sprachförderung, frühkindliche Bildung und der Zugang zu qualifizierter Beschäftigung seien entscheidender als symbolische Gesetzesverschärfungen. Gleichzeitig brauche es aber auch klare Erwartungen des Staates an alle Bürgerinnen und Bürger – etwa die Anerkennung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.

Europa schaut genau hin

Was Italien derzeit erlebt, ist keine isolierte Entwicklung. In vielen europäischen Ländern werden ähnliche Debatten geführt. Frankreich hat bereits seit Jahren strikte Regeln zu religiösen Symbolen im öffentlichen Raum, Deutschland ringt mit Fragen der Migration und inneren Sicherheit, und in den Niederlanden oder Österreich stehen Integrationsfragen ebenfalls regelmäßig im Zentrum politischer Auseinandersetzungen. Italiens Kurs unter Meloni wird daher europaweit aufmerksam beobachtet – sowohl von konservativen Kräften, die darin ein Vorbild sehen, als auch von liberalen Akteuren, die vor einem Dammbruch warnen.

Die Europäische Union steht vor der schwierigen Aufgabe, nationale Souveränität zu respektieren und zugleich gemeinsame Werte wie Religionsfreiheit und Nichtdiskriminierung zu schützen. Konflikte zwischen Brüssel und Rom sind daher nicht ausgeschlossen, insbesondere wenn nationale Maßnahmen als unverhältnismäßig wahrgenommen werden.

Zwischen Führung und Spaltung

Giorgia Meloni präsentiert sich als entschlossene Führungspersönlichkeit, die ausspricht, was andere aus ihrer Sicht nur denken. Für ihre Anhänger verkörpert sie Klarheit und Mut in einer Zeit politischer Unsicherheit. Für ihre Kritiker steht sie für eine Politik, die komplexe gesellschaftliche Probleme auf einfache Gegensätze reduziert. Ob ihr Kurs langfristig zu mehr Zusammenhalt oder zu tieferen Gräben führt, wird sich erst in den kommenden Jahren zeigen.

Fest steht: Die Debatte über Islam, Integration und staatliche Ordnung ist ein Spiegel größerer Fragen nach Identität, Zusammenleben und der Zukunft europäischer Gesellschaften. Italien ist derzeit ein besonders sichtbares Beispiel dafür, wie schwierig es ist, Sicherheit, Freiheit und kulturelle Vielfalt in Einklang zu bringen. Die Art und Weise, wie diese Fragen diskutiert und politisch beantwortet werden, wird nicht nur das Land selbst, sondern ganz Europa prägen.

-

Aktuell11 Monaten ago

Aktuell11 Monaten agoFeuerwehrfrau Emma Rosenthaler: Stark, mutig und inspirierend

-

Uncategorized4 Monaten ago

Uncategorized4 Monaten agoKreative Wohnlösungen für Großfamilien in Limburg

-

Uncategorized10 Monaten ago

Uncategorized10 Monaten agoCarmen und Robert Geiss: Ehekrise hinter der Glamour-Fassade – was wirklich passiert ist

-

Uncategorized3 Monaten ago

Uncategorized3 Monaten agoTragödie um Fabian (†8): Polizei stößt auf schockierende Spur – Durchsuchung auf abgelegenem Hof bringt grausame Entdeckung ans Licht

-

Uncategorized3 Monaten ago

Uncategorized3 Monaten agoSyrischer Junge kritisiert Zustände und warnt Deutschland

-

Uncategorized9 Monaten ago

Uncategorized9 Monaten agoMathematisches Rätsel oder Realität? Familie mit 6000 € Einkommen kämpft ums Überleben

-

Aktuell11 Monaten ago

Aktuell11 Monaten agoSimone Thomalla: Neue Liebe mit Überraschung – Ihr Freund ist Vater einer TV-Berühmtheit

-

Aktuell7 Monaten ago

Aktuell7 Monaten agoGroßer Verlust für Julia Leischik: Ein persönlicher Schicksalsschlag