Aktuell

Nadja Abd el Farrag verzweifelt: Mini-Rente und finanzielle Sorgen vor ihrem 60. Geburtstag

Nadja Abd el Farrag, besser bekannt als „Naddel“, feiert bald ihren 60. Geburtstag – doch von einem sorgenfreien Leben kann keine Rede sein. Die ehemalige TV-Persönlichkeit, die einst durch ihre Beziehung zu Dieter Bohlen bekannt wurde, zieht eine bittere Bilanz: Finanziell steht sie am Abgrund.

Vom Reality-Star zur finanziellen Notlage

Ihre Karriere führte Naddel durch zahlreiche Reality-TV-Formate, darunter „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, „Big Brother“ und „Das Promiboxen“. Doch das große Geld blieb am Ende aus. Trotz jahrelanger TV-Auftritte und einer gewissen Berühmtheit ist heute kein Cent mehr übrig.

„Die Ausgaben für meinen Lebensstil sind mir irgendwann über den Kopf gewachsen“, gibt sie in einem aktuellen Interview mit Freizeit Vergnügen zu. Sie bereue es mittlerweile sehr, nicht vorgesorgt zu haben: „Von dem Geld ist nichts mehr da.“

Mini-Rente von nur 200 Euro – und keine Ersparnisse

Ihre Zukunft sieht düster aus, denn ihre Rente beträgt gerade einmal 200 Euro im Monat. Anders als viele Prominente, die sich heute über ihre niedrige Rente beklagen, hat sie auch privat nicht für das Alter vorgesorgt. Das bedeutet: Kein finanzielles Polster, keine Absicherung – nur die blanke Realität der Altersarmut.

Schon zweimal suchte sie Hilfe beim RTL-Schuldnerberater Peter Zwegat (†74). Doch selbst er konnte ihr nicht helfen. Bereits 2016 stellte er fest, dass sie trotz schwieriger Lage eine bessere Ausgangsposition hatte als Menschen, die wirklich obdachlos waren. Doch Naddel zeigte sich beratungsresistent, ließ Termine platzen und traf keine klaren Entscheidungen. Zwegat wurde damals deutlich: „Wissen Sie, wie man Menschen wie Sie nennt? Sie sind ordentlich blöd!“

Ein Leben ohne finanzielle Kontrolle

Naddels Umgang mit Geld war schon immer äußerst unüberlegt. Sie selbst sagt: „Wenn ich Geld habe, haue ich es raus. Auch wenn ich weiß, dass auf dem Konto nichts mehr ist.“ Dieser Lebensstil hat sie in die finanzielle Misere geführt, die sie heute durchlebt. Schon 2023 gab sie in einem Interview zu: „Solange Geld da ist, genieße ich es. Leiden kann ich später immer noch.“

Alkoholprobleme und persönliche Rückschläge

Neben finanziellen Sorgen kämpft Naddel auch mit privaten Dämonen. Jahrelang bestritt sie, ein Alkoholproblem zu haben – bis sie 2018 in einem Interview mit RTL Explosiv zugab: „Ja, ich trinke. Und ich weiß, dass es ein Problem ist.“

Auch ihre Beziehung zu Dieter Bohlen sieht sie heute kritisch. Vor Jahren sagte sie in einem Interview mit stern.de: „Wenn ich ihn damals stehen gelassen hätte, hätte ich heute ein normales Leben – mit einem normalen Mann und vielleicht zwei Kindern.“

Ein Rückzug, der nie wirklich kam

In der Vergangenheit kündigte Nadja Abd el Farrag immer wieder an, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, um ihr Leben in den Griff zu bekommen. Doch jedes Mal folgte der nächste öffentliche Auftritt – und die Probleme blieben.

Heute, kurz vor ihrem 60. Geburtstag, steht sie erneut vor der Frage: Wie geht es weiter? Mit einer Mini-Rente und ohne finanzielle Sicherheit sieht ihre Zukunft düster aus. Kann sie noch einen Weg aus der Misere finden – oder bleibt sie für immer gefangen in einem Kreislauf aus Geldsorgen und gescheiterten Comebacks?

Aktuell

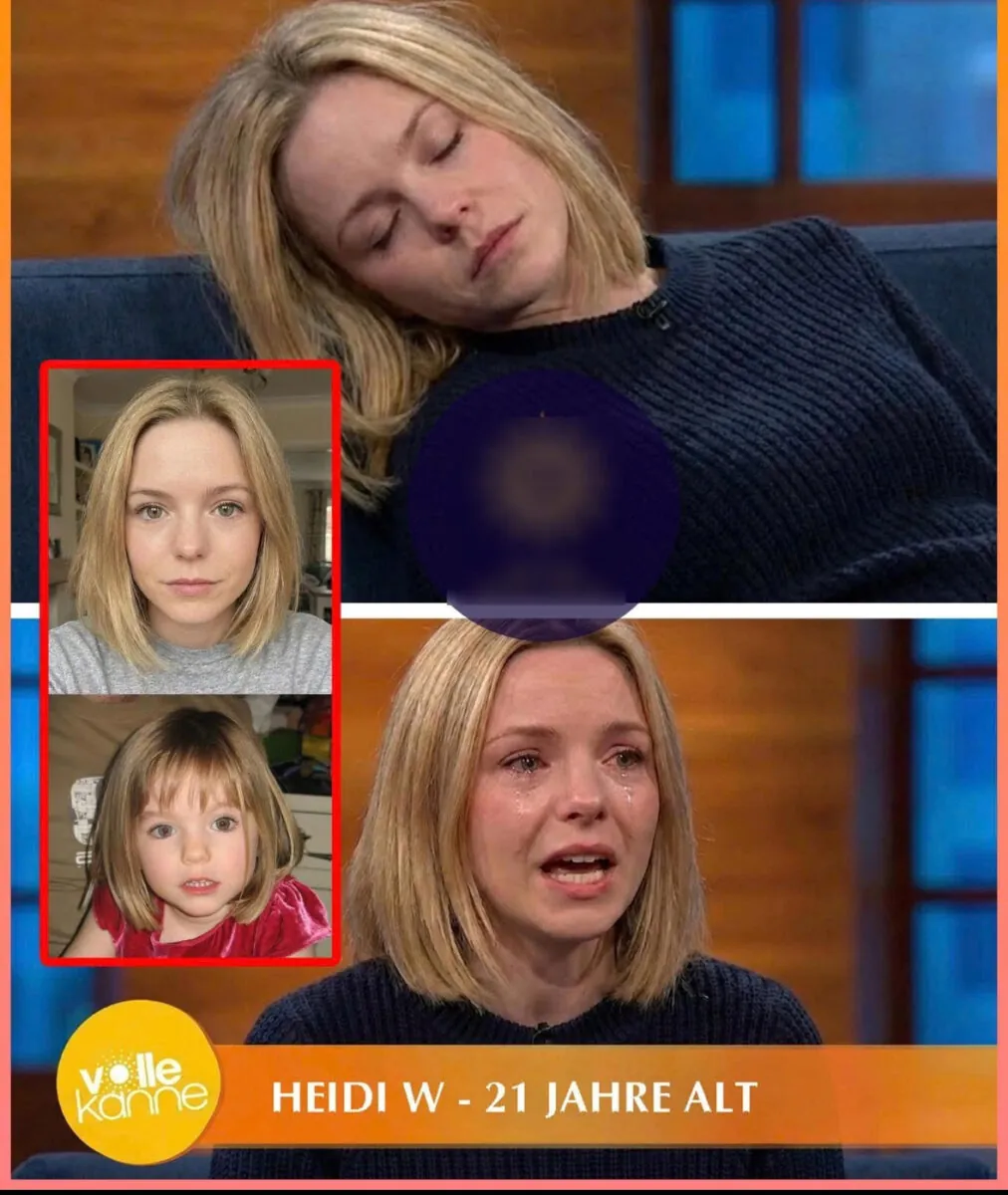

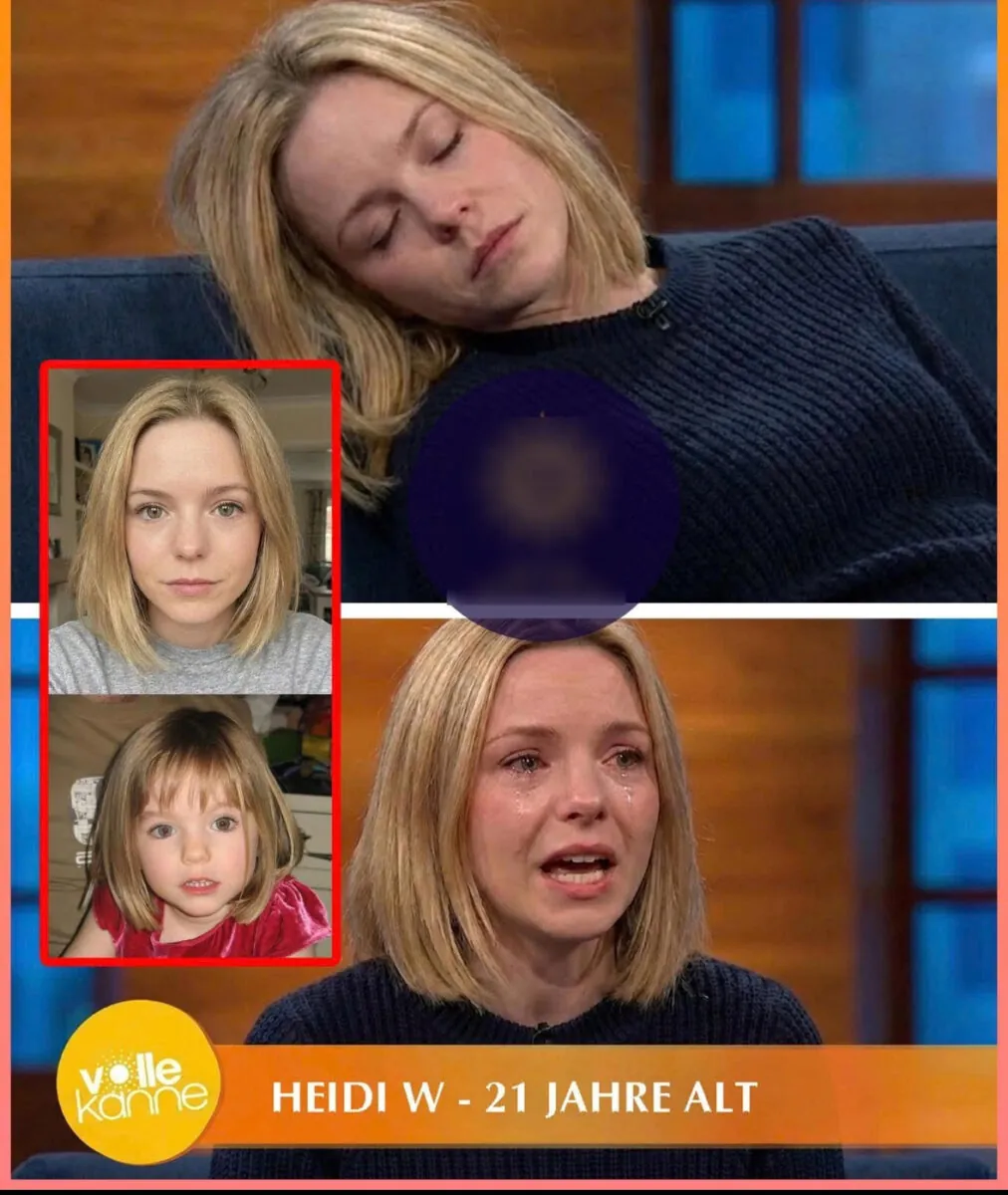

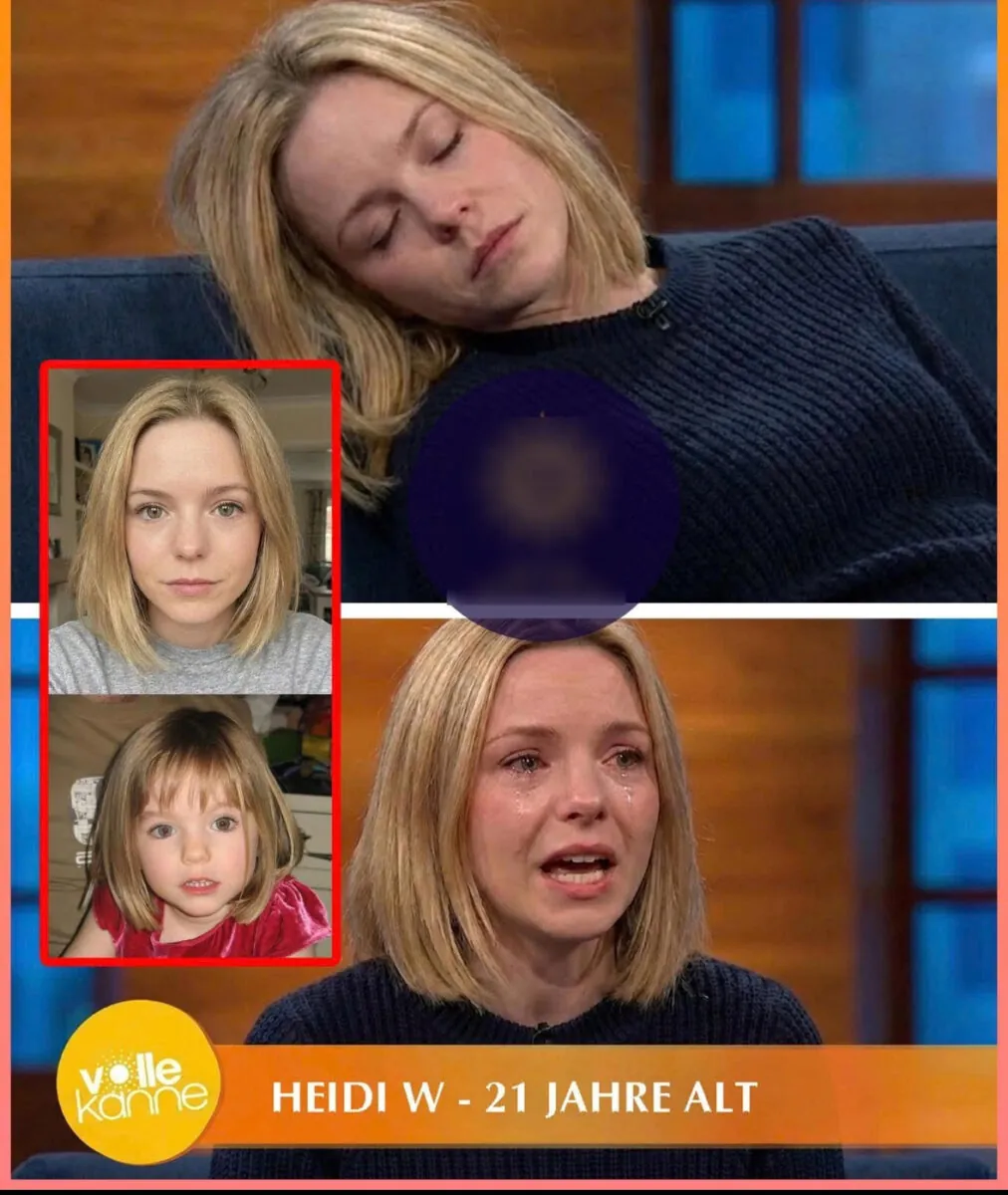

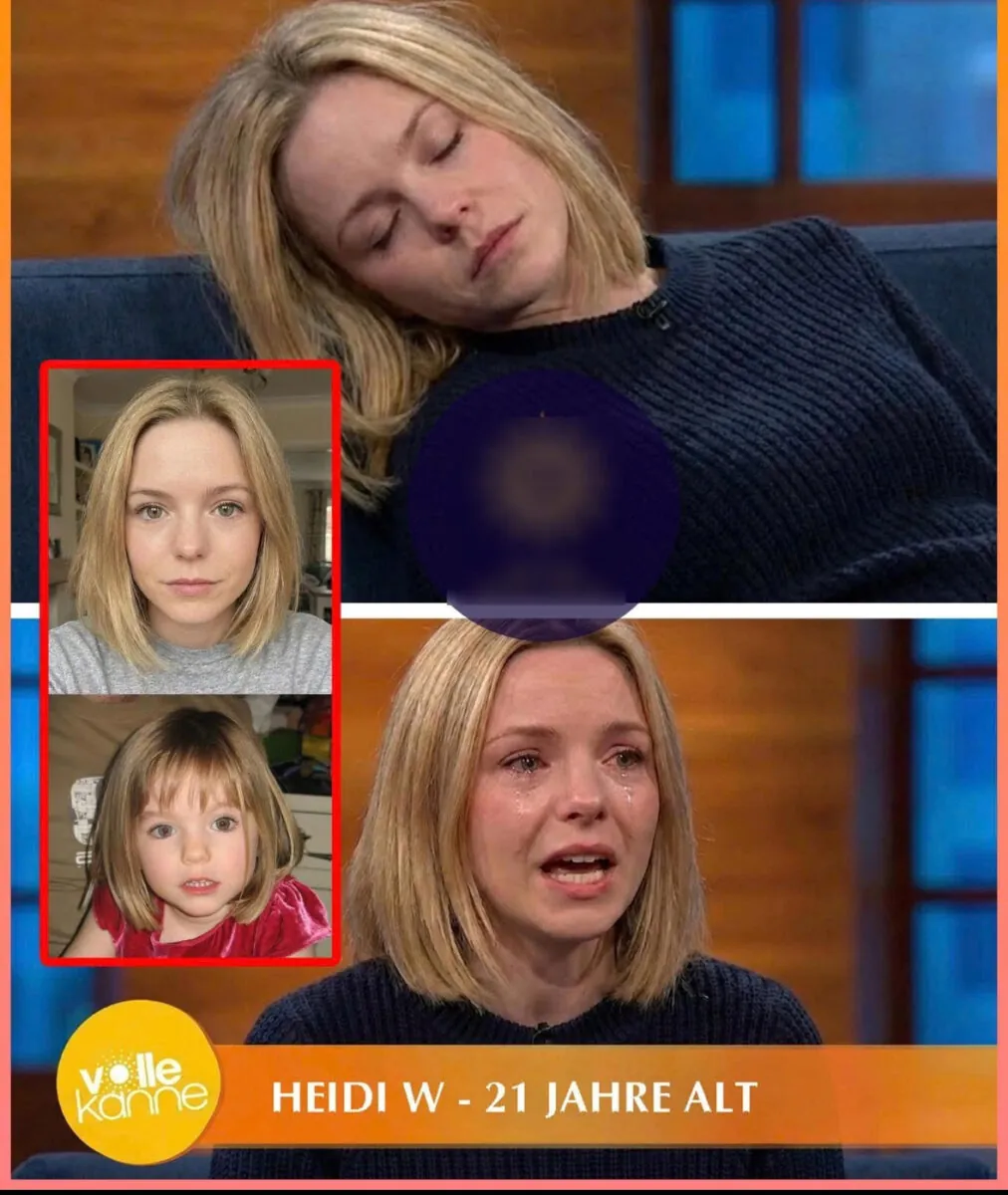

Virales Video sorgt für Aufsehen: Warum angebliche „Madeleine-Momente“ immer wieder Emotionen auslösen

Virales Video sorgt für Aufsehen: Warum angebliche „Madeleine-Momente“ immer wieder Emotionen auslösen

Ein Beitrag, der derzeit in sozialen Netzwerken kursiert, sorgt für große Aufmerksamkeit und starke Emotionen. Darin wird behauptet, ein junges Mädchen namens Heidi habe live im Fernsehen einen Schock erlitten, nachdem sie angeblich ein Bild gesehen habe, das mit dem Fall Madeleine McCann in Verbindung stehe. Dramatische Formulierungen, emotionale Beschreibungen und ein Standbild aus einer Talkshow verstärken die Wirkung des Beitrags zusätzlich. Doch was steckt wirklich hinter solchen Erzählungen – und warum verbreiten sie sich so rasant?

Der Fall Madeleine McCann gehört seit fast zwei Jahrzehnten zu den bekanntesten Vermisstenfällen der Welt. Das Schicksal des 2007 in Portugal verschwundenen Mädchens bewegt bis heute viele Menschen. Gerade weil der Fall ungelöst ist, entstehen immer wieder neue Spekulationen, vermeintliche Hinweise und angebliche Enthüllungen. Soziale Medien bieten dafür einen besonders fruchtbaren Boden, denn dort lassen sich emotionale Geschichten schnell und weit verbreiten.

Der aktuelle Beitrag folgt einem bekannten Muster. Zunächst wird eine alltägliche Situation beschrieben: ein Fernsehauftritt, ein lächelndes Mädchen, scheinbare Normalität. Dann folgt der Wendepunkt – ein ominöses Bild, ein plötzlicher Umschwung, eine körperliche Reaktion. Die Erzählung endet mit einer scheinbar wissenschaftlichen Erklärung: Der Körper erinnere sich an etwas, das der Verstand verdrängt habe. Diese Dramaturgie ist bewusst gewählt. Sie spricht nicht den rationalen Teil der Leser an, sondern zielt direkt auf Gefühle wie Mitleid, Angst und Hoffnung.

Auffällig ist, dass in solchen Beiträgen konkrete, überprüfbare

Informationen fehlen. Es wird weder erklärt, um welches Bild es

sich gehandelt haben soll, noch gibt es verlässliche Angaben zu

Ort, Sendung oder medizinischen Diagnosen. Stattdessen wird mit

allgemeinen Aussagen gearbeitet, etwa dass „Experten“ etwas

bestätigen würden – ohne diese Experten zu benennen. Solche

Formulierungen verleihen dem Text scheinbare Glaubwürdigkeit, ohne

tatsächliche Belege zu liefern.

Psychologisch sind solche Geschichten dennoch wirksam. Menschen neigen dazu, in emotional aufgeladenen Situationen Zusammenhänge zu sehen, auch wenn diese objektiv nicht belegt sind. Der Gedanke, dass der Körper Erinnerungen speichert, ist zwar ein bekanntes Konzept aus der Traumaforschung, wird in sozialen Medien jedoch oft stark vereinfacht oder verzerrt dargestellt. Körperliche Reaktionen wie Ohnmacht, Zittern oder Schwindel können viele Ursachen haben – von Stress über Überforderung bis hin zu Kreislaufproblemen. Daraus automatisch auf eine verdrängte Identität zu schließen, ist wissenschaftlich nicht haltbar.

Hinzu kommt ein ethischer Aspekt. Der Fall Madeleine McCann betrifft reale Menschen – insbesondere eine Familie, die seit Jahren mit Ungewissheit lebt. Jedes neue Gerücht, jede virale Behauptung reißt alte Wunden auf und weckt Hoffnungen, die meist enttäuscht werden. Auch für die Personen, die in solchen Beiträgen als angebliche Madeleine dargestellt werden, können die Folgen gravierend sein. Öffentliche Spekulationen über die eigene Identität können psychisch belastend sein und das Leben nachhaltig beeinflussen.

Plattformen wie Facebook oder X verstärken diese Dynamik zusätzlich. Algorithmen bevorzugen Inhalte, die starke Reaktionen hervorrufen. Je emotionaler, schockierender oder mysteriöser ein Beitrag formuliert ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er geliked, kommentiert und geteilt wird. Der Hinweis „Die ganze Wahrheit in den Kommentaren“ ist dabei ein typisches Stilmittel, um die Interaktion weiter anzukurbeln.

Medienkompetenz spielt in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle. Nicht jede Geschichte, die dramatisch klingt, entspricht der Realität. Seriöse Berichterstattung zeichnet sich durch überprüfbare Fakten, klare Quellenangaben und eine ausgewogene Darstellung aus. Fehlen diese Elemente, ist Vorsicht geboten. Gerade bei sensiblen Themen wie vermissten Kindern sollten Behauptungen besonders kritisch hinterfragt werden.

Der gezeigte Beitrag ist ein Beispiel dafür, wie schnell sich emotionale Narrative verselbstständigen können. Er sagt weniger über den tatsächlichen Stand des Falls aus, sondern vielmehr über die Mechanismen moderner Aufmerksamkeit. Die Mischung aus ungelöstem Rätsel, menschlichem Drama und scheinbarer Enthüllung ist ein Garant für Reichweite – unabhängig vom Wahrheitsgehalt.

Am Ende bleibt festzuhalten: Der Fall Madeleine McCann ist weiterhin Gegenstand offizieller Ermittlungen. Öffentliche Spekulationen in sozialen Netzwerken tragen nicht zur Aufklärung bei, sondern erzeugen vor allem eines – Verwirrung. Ein verantwortungsvoller Umgang mit solchen Inhalten bedeutet, innezuhalten, nach verlässlichen Informationen zu suchen und sich nicht von emotionalen Erzählungen leiten zu lassen. Nur so lässt sich verhindern, dass aus Tragödien Klickgeschichten werden.

-

Aktuell10 Monaten ago

Aktuell10 Monaten agoFeuerwehrfrau Emma Rosenthaler: Stark, mutig und inspirierend

-

Uncategorized3 Monaten ago

Uncategorized3 Monaten agoKreative Wohnlösungen für Großfamilien in Limburg

-

Uncategorized3 Monaten ago

Uncategorized3 Monaten agoTragödie um Fabian (†8): Polizei stößt auf schockierende Spur – Durchsuchung auf abgelegenem Hof bringt grausame Entdeckung ans Licht

-

Uncategorized9 Monaten ago

Uncategorized9 Monaten agoCarmen und Robert Geiss: Ehekrise hinter der Glamour-Fassade – was wirklich passiert ist

-

Uncategorized3 Monaten ago

Uncategorized3 Monaten agoSyrischer Junge kritisiert Zustände und warnt Deutschland

-

Aktuell11 Monaten ago

Aktuell11 Monaten agoSimone Thomalla: Neue Liebe mit Überraschung – Ihr Freund ist Vater einer TV-Berühmtheit

-

Aktuell8 Monaten ago

Aktuell8 Monaten agoSarah Connor sorgt mit freizügigen Bildern 2024 für Aufsehen – Fans reagieren erstaunt

-

Aktuell7 Monaten ago

Aktuell7 Monaten agoGroßer Verlust für Julia Leischik: Ein persönlicher Schicksalsschlag