Aktuell

Zwei Frauen fordern mehr Verständnis: „Ihr Deutschen habt das einfach zu respektieren!“

„Ihr Deutschen habt das einfach zu respektieren!“ – Warum Farida und Samira auf mehr Toleranz hoffen

Farida und Samira ist der Ramadan nicht nur eine religiöse Pflicht – es ist eine Zeit der Besinnung, der Gemeinschaft und des Zusammenhalts. Doch in ihrem Alltag wird diese Tradition oft nicht respektiert. Statt Anerkennung für ihre Disziplin und ihren Glauben zu bekommen, stoßen sie immer wieder auf Unverständnis und müssen sich für ihr Fasten rechtfertigen. Während sie an einem langen, heißen Arbeitstag nichts essen und trinken, begegnen ihnen ihre Kollegen mit Unwissenheit oder sogar Spott.

„Warum tust du dir das an?“ – Wenn Glaube auf Skepsis trifft

Farida arbeitet in einer lauten, hektischen Fabrik, Samira in einem Büro mit flimmernden Bildschirmen. Ihre Kollegen haben eines gemeinsam: Sie verstehen nicht, warum man freiwillig auf Essen und Trinken verzichtet. „Warum machst du das?“ oder „Kannst du nicht wenigstens heimlich einen Schluck Wasser nehmen?“ – Fragen, die Samira immer wieder hört.

Farida spürt es anders: In der Fabrik ist körperliche Arbeit gefragt. Ihre Kollegen werfen ihr genervte Blicke zu, wenn sie eine Pause braucht oder einen Moment langsamer arbeitet. „Seit Sonnenaufgang habe ich nichts gegessen. Natürlich bin ich nicht so leistungsfähig wie sonst“, erklärt sie. Doch Verständnis? Fehlanzeige. „Man muss einfach funktionieren“, bekommt sie zu hören.

„Wir verlangen keine Sonderbehandlung – nur Respekt“

Farida und Samira fordern keine Privilegien. Keine kürzeren Arbeitszeiten, keine besonderen Rechte. Alles, was sie sich wünschen, ist ein bisschen Rücksichtnahme. „Wir tun niemandem etwas Böses mit dem Ramadan“, betont Samira. „Wir bitten nicht um Vorzugsbehandlung, sondern nur darum, dass man versteht: Wir fasten nicht aus Zwang, sondern aus Überzeugung.“

Doch genau dieses Verständnis fehlt oft. Farida seufzt. „In Deutschland gibt es so viel Respekt für Weihnachten, für den Karneval oder für Oktoberfest-Traditionen. Aber wenn es um unsere Bräuche geht, wird plötzlich mit den Schultern gezuckt.“ Diese Doppelmoral macht ihnen zu schaffen. Warum wird eine Tradition, die für Millionen Muslime auf der ganzen Welt heilig ist, so oft als unnötig oder fremd abgestempelt?

Der lange Weg zur Toleranz

Trotz allem lassen sich Farida und Samira nicht entmutigen. Sie fasten weiter, sie arbeiten weiter – und sie hoffen weiter. „Wir werden unseren Glauben mit Stolz ausüben“, sagt Samira. „Vielleicht kommt eines Tages der Moment, an dem Menschen mehr Verständnis zeigen. Bis dahin halten wir den Kopf hoch.“

Ihr Appell ist klar: Respekt für religiöse Vielfalt sollte keine Ausnahme sein – sondern eine Selbstverständlichkeit in einer modernen Gesellschaft. Vielleicht braucht es nur ein wenig mehr Offenheit, ein wenig mehr Empathie – und den Willen, nicht vorschnell zu urteilen.

Aktuell

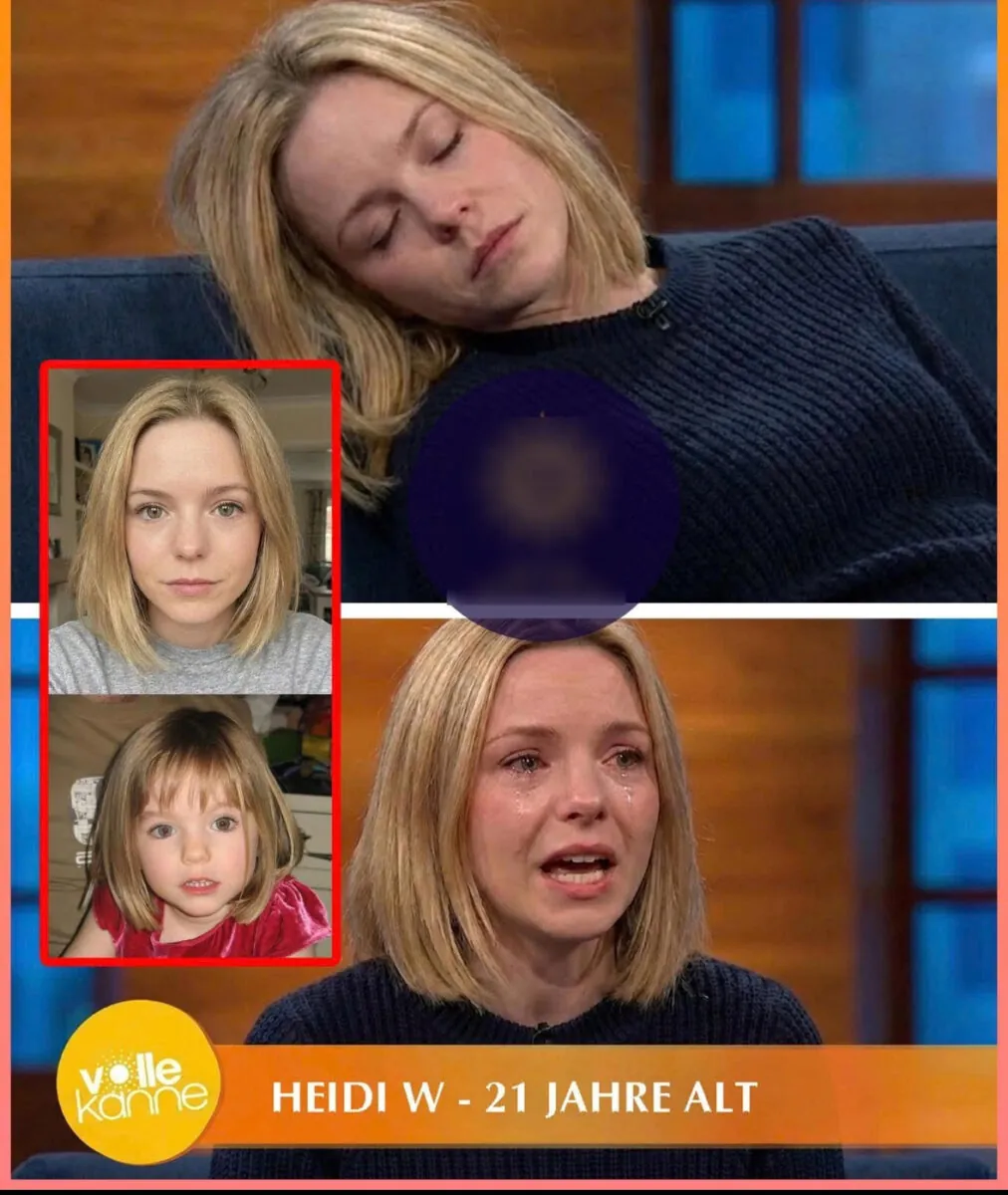

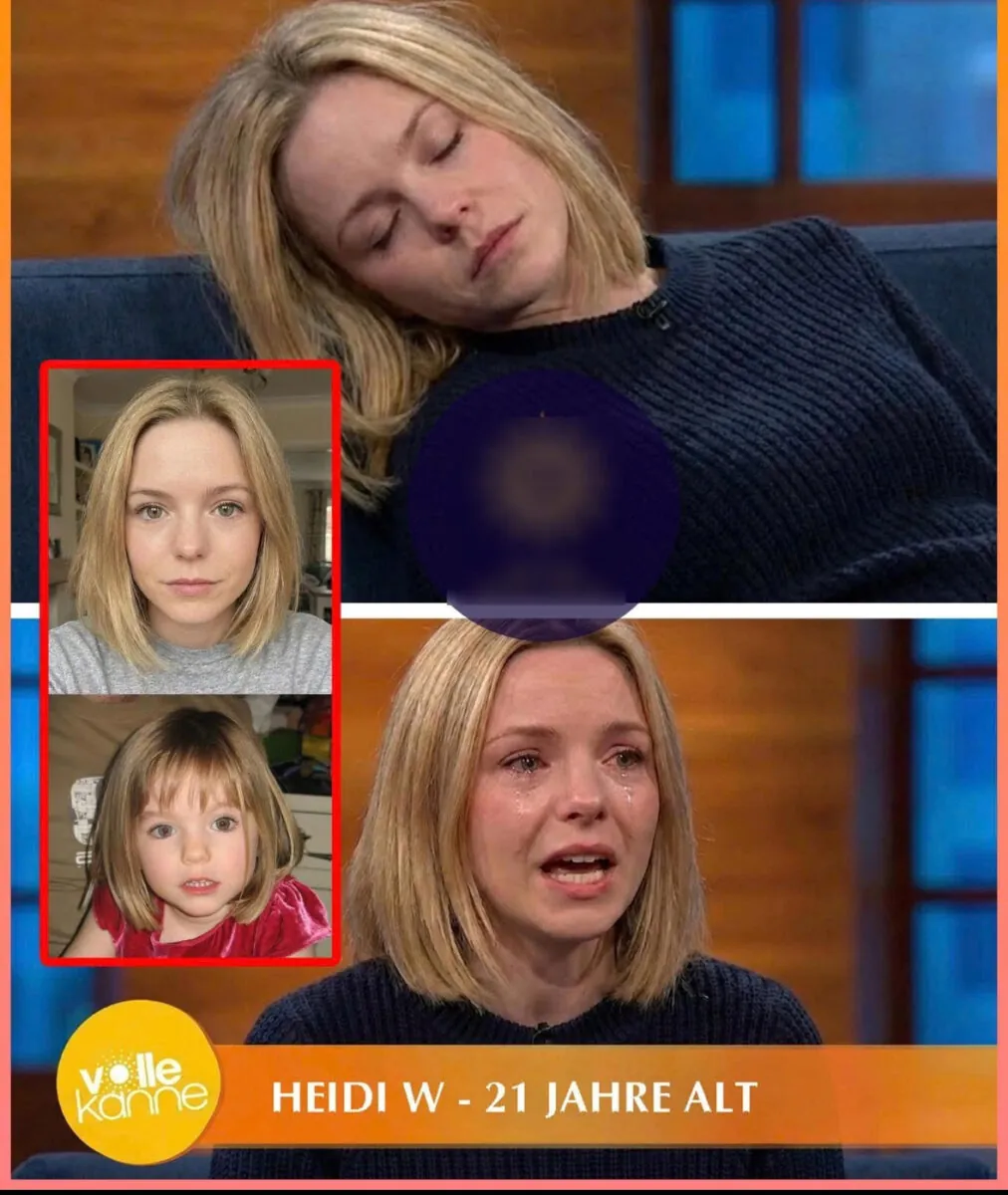

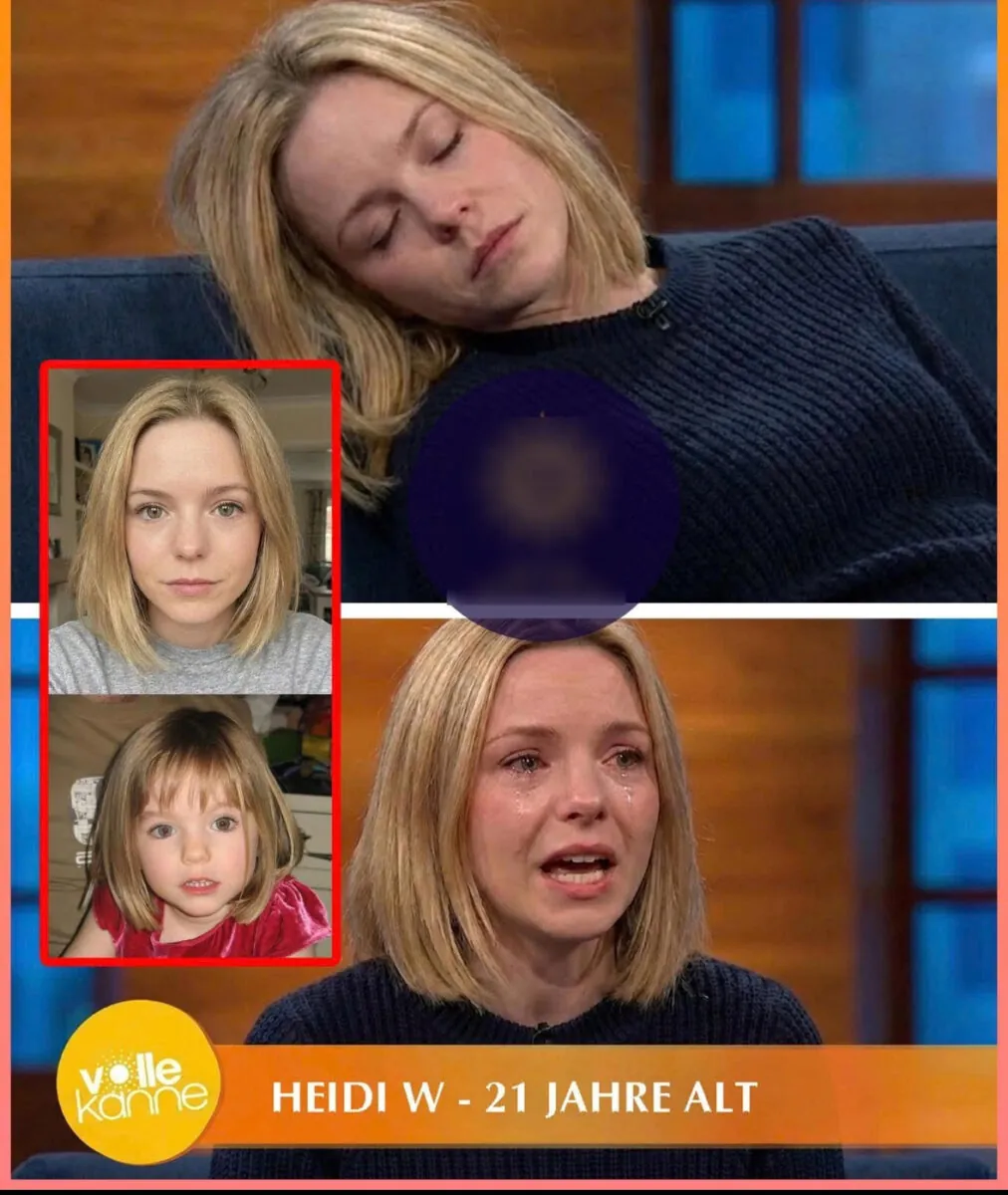

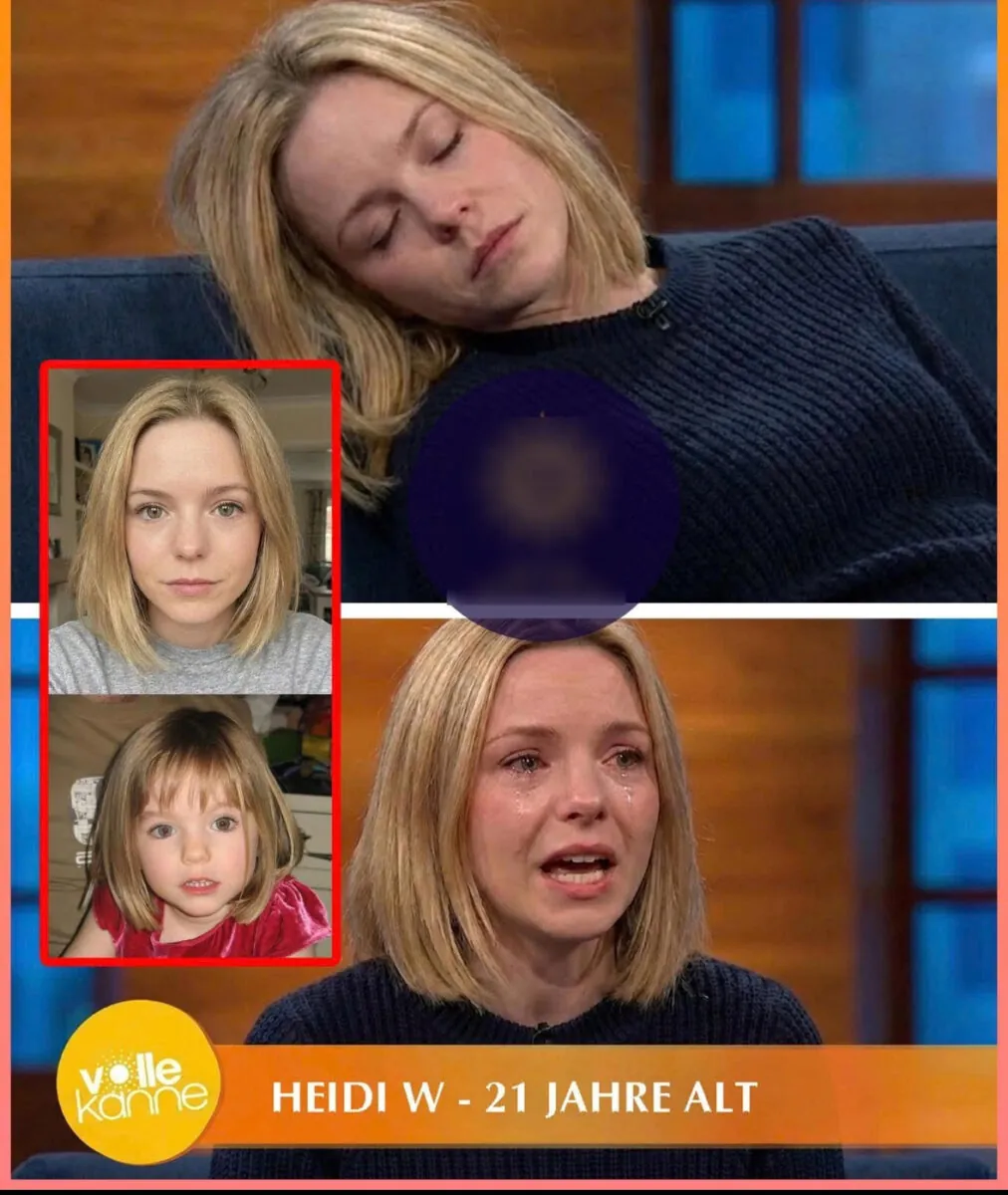

Virales Video sorgt für Aufsehen: Warum angebliche „Madeleine-Momente“ immer wieder Emotionen auslösen

Virales Video sorgt für Aufsehen: Warum angebliche „Madeleine-Momente“ immer wieder Emotionen auslösen

Ein Beitrag, der derzeit in sozialen Netzwerken kursiert, sorgt für große Aufmerksamkeit und starke Emotionen. Darin wird behauptet, ein junges Mädchen namens Heidi habe live im Fernsehen einen Schock erlitten, nachdem sie angeblich ein Bild gesehen habe, das mit dem Fall Madeleine McCann in Verbindung stehe. Dramatische Formulierungen, emotionale Beschreibungen und ein Standbild aus einer Talkshow verstärken die Wirkung des Beitrags zusätzlich. Doch was steckt wirklich hinter solchen Erzählungen – und warum verbreiten sie sich so rasant?

Der Fall Madeleine McCann gehört seit fast zwei Jahrzehnten zu den bekanntesten Vermisstenfällen der Welt. Das Schicksal des 2007 in Portugal verschwundenen Mädchens bewegt bis heute viele Menschen. Gerade weil der Fall ungelöst ist, entstehen immer wieder neue Spekulationen, vermeintliche Hinweise und angebliche Enthüllungen. Soziale Medien bieten dafür einen besonders fruchtbaren Boden, denn dort lassen sich emotionale Geschichten schnell und weit verbreiten.

Der aktuelle Beitrag folgt einem bekannten Muster. Zunächst wird eine alltägliche Situation beschrieben: ein Fernsehauftritt, ein lächelndes Mädchen, scheinbare Normalität. Dann folgt der Wendepunkt – ein ominöses Bild, ein plötzlicher Umschwung, eine körperliche Reaktion. Die Erzählung endet mit einer scheinbar wissenschaftlichen Erklärung: Der Körper erinnere sich an etwas, das der Verstand verdrängt habe. Diese Dramaturgie ist bewusst gewählt. Sie spricht nicht den rationalen Teil der Leser an, sondern zielt direkt auf Gefühle wie Mitleid, Angst und Hoffnung.

Auffällig ist, dass in solchen Beiträgen konkrete, überprüfbare

Informationen fehlen. Es wird weder erklärt, um welches Bild es

sich gehandelt haben soll, noch gibt es verlässliche Angaben zu

Ort, Sendung oder medizinischen Diagnosen. Stattdessen wird mit

allgemeinen Aussagen gearbeitet, etwa dass „Experten“ etwas

bestätigen würden – ohne diese Experten zu benennen. Solche

Formulierungen verleihen dem Text scheinbare Glaubwürdigkeit, ohne

tatsächliche Belege zu liefern.

Psychologisch sind solche Geschichten dennoch wirksam. Menschen neigen dazu, in emotional aufgeladenen Situationen Zusammenhänge zu sehen, auch wenn diese objektiv nicht belegt sind. Der Gedanke, dass der Körper Erinnerungen speichert, ist zwar ein bekanntes Konzept aus der Traumaforschung, wird in sozialen Medien jedoch oft stark vereinfacht oder verzerrt dargestellt. Körperliche Reaktionen wie Ohnmacht, Zittern oder Schwindel können viele Ursachen haben – von Stress über Überforderung bis hin zu Kreislaufproblemen. Daraus automatisch auf eine verdrängte Identität zu schließen, ist wissenschaftlich nicht haltbar.

Hinzu kommt ein ethischer Aspekt. Der Fall Madeleine McCann betrifft reale Menschen – insbesondere eine Familie, die seit Jahren mit Ungewissheit lebt. Jedes neue Gerücht, jede virale Behauptung reißt alte Wunden auf und weckt Hoffnungen, die meist enttäuscht werden. Auch für die Personen, die in solchen Beiträgen als angebliche Madeleine dargestellt werden, können die Folgen gravierend sein. Öffentliche Spekulationen über die eigene Identität können psychisch belastend sein und das Leben nachhaltig beeinflussen.

Plattformen wie Facebook oder X verstärken diese Dynamik zusätzlich. Algorithmen bevorzugen Inhalte, die starke Reaktionen hervorrufen. Je emotionaler, schockierender oder mysteriöser ein Beitrag formuliert ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er geliked, kommentiert und geteilt wird. Der Hinweis „Die ganze Wahrheit in den Kommentaren“ ist dabei ein typisches Stilmittel, um die Interaktion weiter anzukurbeln.

Medienkompetenz spielt in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle. Nicht jede Geschichte, die dramatisch klingt, entspricht der Realität. Seriöse Berichterstattung zeichnet sich durch überprüfbare Fakten, klare Quellenangaben und eine ausgewogene Darstellung aus. Fehlen diese Elemente, ist Vorsicht geboten. Gerade bei sensiblen Themen wie vermissten Kindern sollten Behauptungen besonders kritisch hinterfragt werden.

Der gezeigte Beitrag ist ein Beispiel dafür, wie schnell sich emotionale Narrative verselbstständigen können. Er sagt weniger über den tatsächlichen Stand des Falls aus, sondern vielmehr über die Mechanismen moderner Aufmerksamkeit. Die Mischung aus ungelöstem Rätsel, menschlichem Drama und scheinbarer Enthüllung ist ein Garant für Reichweite – unabhängig vom Wahrheitsgehalt.

Am Ende bleibt festzuhalten: Der Fall Madeleine McCann ist weiterhin Gegenstand offizieller Ermittlungen. Öffentliche Spekulationen in sozialen Netzwerken tragen nicht zur Aufklärung bei, sondern erzeugen vor allem eines – Verwirrung. Ein verantwortungsvoller Umgang mit solchen Inhalten bedeutet, innezuhalten, nach verlässlichen Informationen zu suchen und sich nicht von emotionalen Erzählungen leiten zu lassen. Nur so lässt sich verhindern, dass aus Tragödien Klickgeschichten werden.

-

Aktuell10 Monaten ago

Aktuell10 Monaten agoFeuerwehrfrau Emma Rosenthaler: Stark, mutig und inspirierend

-

Uncategorized3 Monaten ago

Uncategorized3 Monaten agoKreative Wohnlösungen für Großfamilien in Limburg

-

Uncategorized3 Monaten ago

Uncategorized3 Monaten agoTragödie um Fabian (†8): Polizei stößt auf schockierende Spur – Durchsuchung auf abgelegenem Hof bringt grausame Entdeckung ans Licht

-

Uncategorized9 Monaten ago

Uncategorized9 Monaten agoCarmen und Robert Geiss: Ehekrise hinter der Glamour-Fassade – was wirklich passiert ist

-

Uncategorized3 Monaten ago

Uncategorized3 Monaten agoSyrischer Junge kritisiert Zustände und warnt Deutschland

-

Aktuell11 Monaten ago

Aktuell11 Monaten agoSimone Thomalla: Neue Liebe mit Überraschung – Ihr Freund ist Vater einer TV-Berühmtheit

-

Aktuell8 Monaten ago

Aktuell8 Monaten agoSarah Connor sorgt mit freizügigen Bildern 2024 für Aufsehen – Fans reagieren erstaunt

-

Aktuell7 Monaten ago

Aktuell7 Monaten agoGroßer Verlust für Julia Leischik: Ein persönlicher Schicksalsschlag