Uncategorized

Nach 53 Jahren Ehe ließen wir uns scheiden … und nur wenige Tage später sah ich sie bereits mit einem anderen

Nach 53 Jahren Ehe ließen wir uns scheiden … und nur wenige Tage später sah ich sie bereits mit einem anderen

Zufall, Schicksal und eine unerwartete Wiederbegegnung

Es war ein ruhiger Sommerabend

im Juli, als Richard, 75 Jahre alt, von einem kleinen Einkauf

zurückkehrte. Die Sonne sank langsam hinter den Dächern, die Straße

war fast leer. Für Richard war es eine vertraute Routine – derselbe

Weg, dieselbe kleine Kaffeebar an der Ecke. Doch an diesem Abend

sollte sich sein Leben unerwartet verändern.

Als er in die Kaffeebar blickte,

blieb sein Blick plötzlich hängen. Dort, am Fenster, saß seine

Ex-Frau Vanessa. Sie lachte und wirkte gelöst, während sie sich mit

einem deutlich jüngeren Mann unterhielt. Ihr strahlendes Gesicht,

die entspannte Atmosphäre – all das rief in Richard Gefühle hervor,

die er längst verloren geglaubt hatte.

Die Spannung steigt

Zögernd trat Richard ein. Es war, als würde er in eine Szene eintreten, in der er selbst vor Jahrzehnten die Hauptrolle gespielt hatte. Die vertraute Umgebung, sonst erfüllt von beiläufigen Gesprächen, schien plötzlich von Spannung durchzogen.

Er ging direkt zu ihrem Tisch

und blickte Vanessa an. Seine Stimme war ruhig, doch in seinen

Augen spiegelten sich tiefe Emotionen:

„Ist das also dein neues Leben?“ fragte er leise, aber

bestimmt.

Der Mann neben ihr schwieg

kurz, sah dann beide an und stellte eine Frage, die die Luft im

Raum noch schwerer machte:

„Mama … ist das mein Vater?“

Eine unerwartete Wahrheit

Richard spürte, wie sein Herz

für einen Moment aussetzte. Verwundert wechselte sein Blick

zwischen dem jungen Mann und Vanessa. Diese senkte den Kopf, atmete

tief durch – und nickte schließlich.

„Es gibt etwas, das ihr beide wissen solltet,“ sagte sie ruhig.

Damit begann ein Gespräch, das Jahrzehnte des Schweigens durchbrach.

Erinnerungen an den Anfang

Vanessa erzählte, wie alles

begonnen hatte. Im September 1968 war sie erst 17 Jahre alt,

aufgewachsen in einem strengen Elternhaus. Ihr Vater war Prediger

der Gemeinde, das Leben geregelt und traditionell.

Eines Abends jedoch ließ sie sich von Freundinnen überreden, eine Tanzveranstaltung zu besuchen. Jazzmusik, Freiheit, Leichtigkeit – und dort begegnete sie Richard. Sie tanzten, lachten, verbrachten eine unvergessliche Nacht. Für Vanessa war es das erste Mal, dass sie sich wirklich gesehen fühlte.

Doch am nächsten Morgen war

Richard weitergereist – ohne Adresse, ohne Telefonnummer. Kurz

darauf bemerkte Vanessa, dass sie schwanger war.

Ein schwerer Entschluss

Verzweifelt vertraute sie sich ihrer Stiefmutter Rebecca an, die ihr riet, Kontakt zu Dylan, ihrem früheren Freund, aufzunehmen. Dylan war ein guter, verlässlicher Mensch – und er nahm sie wieder auf. Gemeinsam zogen sie das Kind groß, doch schon bald bemerkten Ärzte Unstimmigkeiten bei den Blutwerten.

Als Dylan die Wahrheit erfuhr,

zog er sich zurück. Nicht voller Wut, sondern voller Trauer.

Vanessa blieb allein zurück – und entschied schweren Herzens, ihren

Sohn zur Adoption freizugeben, um ihm ein stabiles Leben zu

ermöglichen.

Ein neues Kapitel

Monate später zog Vanessa in

eine andere Stadt. Dort, wie vom Schicksal bestimmt, traf sie

Richard wieder. Alte Gefühle erwachten, sie fanden erneut

zueinander, heirateten – und führten ein gemeinsames Leben, wenn

auch ohne weitere Kinder. Doch die Erinnerung an den Sohn ließ

Vanessa nie ganz los.

Vergangenheit und Gegenwart treffen aufeinander

Der junge Mann im Café – Simon – war eben jener Sohn, den Vanessa einst zur Adoption freigegeben hatte. Sein Adoptivvater hatte ihm vor kurzem von seiner Herkunft erzählt. Simon machte sich auf die Suche – und fand schließlich Vanessa.

Nun saß er da, mit seiner

leiblichen Mutter und seinem Vater, die beide spürbar überwältigt

waren.

Eine zweite Chance

Richard spürte, wie der Groll in ihm nachließ. „Manchmal schenkt das Leben uns eine zweite Chance,“ sagte er bewegt. Vanessa nickte, legte ihre Hand auf die von Simon – und gemeinsam beschlossen sie, langsam eine Beziehung aufzubauen. Nicht, um die Vergangenheit ungeschehen zu machen, sondern um eine neue Zukunft zu gestalten.

An jenem Sommerabend, in einem

kleinen Café, heilten alte Wunden – und ein neues Kapitel

begann.

Kernpunkte:

-

Richard und Vanessa begegnen sich nach Jahrzehnten überraschend wieder.

-

Der Mann an Vanessas Seite entpuppt sich als ihr gemeinsamer Sohn Simon, den sie einst zur Adoption freigeben musste.

-

In einem offenen Gespräch kommt die Wahrheit ans Licht – ohne Vorwürfe, mit dem Wunsch nach Versöhnung.

-

Gemeinsam entscheiden sie, eine neue Bindung aufzubauen.

-

Die Geschichte zeigt: Es ist nie zu spät für Heilung, Verständnis und einen Neuanfang.

Uncategorized

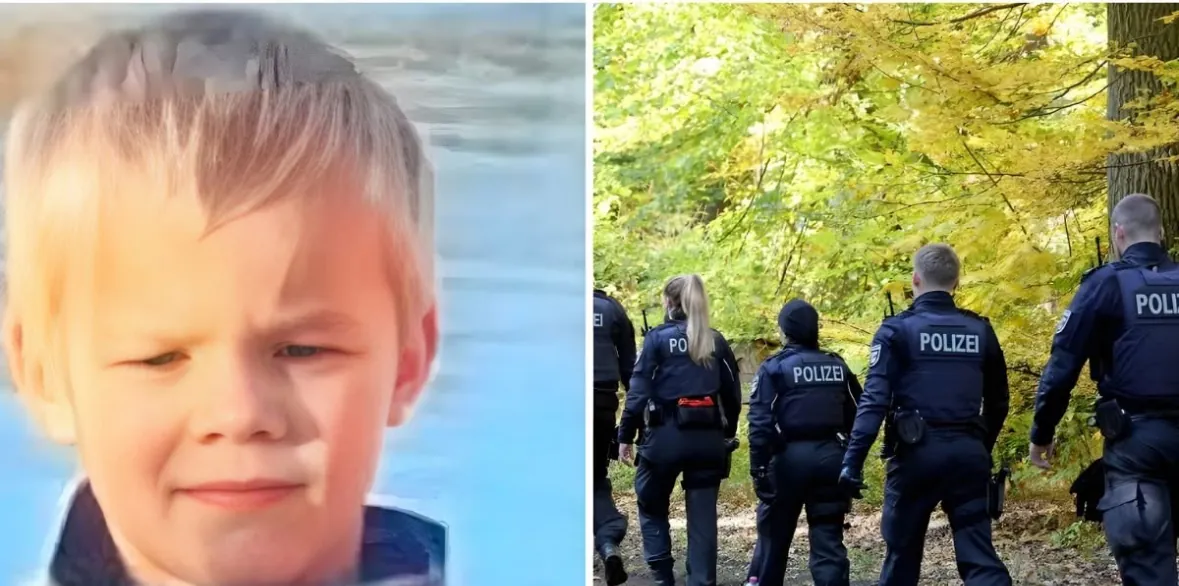

Ausnahmezustand in Crivitz: Siebenjähriger Junge nach Schulschluss spurlos verschwunden

Ausnahmezustand in Crivitz: Siebenjähriger Junge nach Schulschluss spurlos verschwunden

In der mecklenburg-vorpommerschen Kleinstadt Crivitz herrscht seit dem frühen Nachmittag große Unruhe. Ein siebenjähriger Grundschüler wird seit dem Ende seines regulären Schultags vermisst. Was zunächst wie ein alltäglicher Heimweg wirkte, entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit zu einem Großeinsatz von Polizei, Rettungskräften und freiwilligen Helfern. Die Ungewissheit über den Verbleib des Kindes belastet nicht nur die Familie, sondern auch die gesamte Stadtgemeinschaft.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei endete der Unterricht des Jungen gegen 12:30 Uhr. Es war mit der Familie abgesprochen, dass er den Heimweg selbstständig antritt – ein Weg, den er offenbar schon zuvor kannte. Doch an diesem Tag kam er nie zu Hause an. Als die Eltern bemerkten, dass ihr Sohn ungewöhnlich lange ausblieb, wuchs die Sorge. Etwa eine Stunde später alarmierten sie die Polizei.

Schnelle Reaktion der Einsatzkräfte

Unmittelbar nach Eingang der Vermisstenmeldung leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Mehrere Streifenwagen durchkämmten Straßen, Wohngebiete und bekannte Wege rund um die Schule. Parallel dazu wurde ein Polizeihubschrauber angefordert, der aus der Luft das Stadtgebiet sowie angrenzende Grünflächen absuchte. Zusätzlich kamen Suchhunde zum Einsatz, die mögliche Spuren aufnehmen sollten.

Die Ermittler konzentrierten sich zunächst auf den vermuteten Schulweg sowie Orte, an denen sich Kinder erfahrungsgemäß gerne aufhalten – Spielplätze, Parks, kleinere Waldstücke und Freiflächen. Auch Gewässer und schwer einsehbare Bereiche wurden überprüft. Trotz des intensiven Einsatzes konnten bislang keine entscheidenden Hinweise gefunden werden.

Beschreibung des vermissten Kindes

Um die Suche auszuweiten, veröffentlichte die Polizei eine detaillierte Personenbeschreibung. Der Junge ist etwa 1,50 Meter groß, hat blonde Haare und trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens eine schwarze Jeans, hellblaue Sneaker sowie eine hellblaue Mütze mit der Aufschrift „Paw Patrol“. Besonders auffällig ist seine leuchtend orangefarbene Jacke, die ihn deutlich von seiner Umgebung abheben dürfte.

Die Polizei setzt darauf, dass genau dieses Kleidungsstück jemandem aufgefallen sein könnte. Selbst kurze Beobachtungen oder scheinbar nebensächliche Wahrnehmungen könnten entscheidend sein, um den Aufenthaltsort des Kindes nachzuvollziehen.

Öffentlicher Appell an die Bevölkerung

Angesichts des bislang ergebnislosen Verlaufs der Suche wendet sich die Polizei inzwischen ausdrücklich an die Bevölkerung. Zeugen, die den Jungen nach Schulschluss gesehen haben oder Hinweise zu seinem Weg geben können, werden dringend gebeten, sich zu melden. Auch Beobachtungen von ungewöhnlichen Situationen, fremden Fahrzeugen oder Personen entlang des Schulwegs sind von Interesse.

Die Beamten betonen, dass es in solchen Fällen besonders wichtig ist, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen oder Gerüchte zu verbreiten. Spekulationen – vor allem in sozialen Netzwerken – könnten die Ermittlungen erschweren und die ohnehin große Belastung für die Familie weiter erhöhen. Entscheidend sei allein, konkrete und überprüfbare Hinweise schnell an die Polizei weiterzugeben.

Große Anteilnahme in der Stadt

In Crivitz ist der Vermisstenfall allgegenwärtig. Viele Anwohner verfolgen die Suchmaßnahmen mit großer Sorge. Eltern holen ihre Kinder früher von der Schule ab, Gespräche auf der Straße drehen sich fast ausschließlich um den verschwundenen Jungen. Die Anteilnahme ist groß, das Bedürfnis zu helfen ebenfalls.

Einige Bürger boten spontan ihre Unterstützung an, etwa bei der Durchsuchung von Gärten, Garagen oder Schuppen – stets in Absprache mit den Einsatzkräften. Andere stellten warme Getränke für Helfer bereit oder kümmerten sich um organisatorische Kleinigkeiten. Die Stadt zeigt sich geschlossen, vereint in der Hoffnung auf ein gutes Ende.

Belastung für Familie und Einsatzkräfte

Für die Familie des Jungen ist die Situation kaum auszuhalten. Jede Minute der Ungewissheit bedeutet neue Angst. Die Polizei hält engen Kontakt zu den Angehörigen und informiert sie regelmäßig über den Stand der Ermittlungen. Auch psychologische Betreuung wird in solchen Fällen angeboten, um die Belastung zumindest etwas abzufedern.

Gleichzeitig stehen auch die Einsatzkräfte unter großem Druck. Vermisstenfälle von Kindern gelten als besonders sensibel. Jede Entscheidung, jeder Suchschwerpunkt muss sorgfältig abgewogen werden. Die Beamten arbeiten unter Hochdruck, wissend, dass Zeit ein entscheidender Faktor sein kann.

Warum frühes Handeln entscheidend ist

Experten betonen immer wieder, wie wichtig schnelles und konsequentes Handeln bei vermissten Kindern ist. Je früher eine Suche beginnt, desto größer sind die Chancen, das Kind wohlbehalten zu finden. In Crivitz reagierten Eltern und Polizei vergleichsweise schnell – ein Umstand, der Hoffnung gibt, auch wenn bisher noch keine konkreten Ergebnisse vorliegen.

Dass der Junge seinen Schulweg kannte, schließt ein Unglück nicht aus. Kinder können sich verlaufen, abgelenkt werden oder spontan Entscheidungen treffen, die sie in unbekannte Situationen bringen. Genau deshalb ist es wichtig, jede Möglichkeit offen zu halten und systematisch zu prüfen.

Appell an mögliche Zeugen

Die Polizei wiederholt ihren dringenden Aufruf: Wer den Jungen gesehen hat oder glaubt, relevante Informationen zu besitzen, sollte nicht zögern, Kontakt aufzunehmen. Auch Hinweise, die unsicher erscheinen oder zeitlich nur grob einzuordnen sind, können entscheidend sein, wenn sie mit anderen Informationen kombiniert werden.

Dabei geht es nicht darum, eigene Ermittlungen anzustellen oder Verdächtigungen zu äußern, sondern darum, Beobachtungen sachlich weiterzugeben. Jeder Hinweis zählt.

Hoffnung trotz Ungewissheit

So angespannt die Lage auch ist – Hoffnung bleibt. Immer wieder gibt es Fälle, in denen vermisste Kinder nach Stunden oder sogar Tagen wohlbehalten gefunden werden. Diese Hoffnung trägt derzeit die Familie, die Einsatzkräfte und die Menschen in Crivitz.

Solange keine Gewissheit besteht, wird weitergesucht. Mit Ausdauer, mit Professionalität und mit der Unterstützung der Bevölkerung. Die Stadt hält den Atem an – und wartet auf die Nachricht, dass der siebenjährige Junge sicher zurückgekehrt ist.

-

Aktuell11 Monaten ago

Aktuell11 Monaten agoFeuerwehrfrau Emma Rosenthaler: Stark, mutig und inspirierend

-

Uncategorized4 Monaten ago

Uncategorized4 Monaten agoKreative Wohnlösungen für Großfamilien in Limburg

-

Uncategorized2 Wochen ago

Uncategorized2 Wochen agoEskalation im Dschungelcamp: Warum Ariel eine Prüfung verweigerte und das Camp aus dem Gleichgewicht geriet

-

Uncategorized10 Monaten ago

Uncategorized10 Monaten agoCarmen und Robert Geiss: Ehekrise hinter der Glamour-Fassade – was wirklich passiert ist

-

Uncategorized4 Monaten ago

Uncategorized4 Monaten agoTragödie um Fabian (†8): Polizei stößt auf schockierende Spur – Durchsuchung auf abgelegenem Hof bringt grausame Entdeckung ans Licht

-

Uncategorized3 Monaten ago

Uncategorized3 Monaten agoSyrischer Junge kritisiert Zustände und warnt Deutschland

-

Uncategorized10 Monaten ago

Uncategorized10 Monaten agoMathematisches Rätsel oder Realität? Familie mit 6000 € Einkommen kämpft ums Überleben

-

Aktuell11 Monaten ago

Aktuell11 Monaten agoSimone Thomalla: Neue Liebe mit Überraschung – Ihr Freund ist Vater einer TV-Berühmtheit