Uncategorized

Fachkräftemangel in Deutschland: Ernstes Problem mit überraschenden Nebeneffekten

Der Fachkräftemangel in Deutschland ist längst kein Randthema mehr – er betrifft zentrale Bereiche von Wirtschaft, Gesellschaft und Alltag. In nahezu allen Branchen fehlen qualifizierte Arbeitskräfte. Doch jenseits der ökonomischen Kennzahlen wirft dieser Mangel auch skurrile, manchmal absurde Blüten.

Wie tief sitzt dieses Problem? Welche gesellschaftlichen Dynamiken entstehen daraus – und was sagt das über die Struktur unseres Arbeitsmarkts aus? Eine Analyse zwischen Ernst und Eigenart.

1. Bürokratie als Katalysator – oder Blockade?

Bild: IMAGO / Bihlmayerfotografie

Statt Prozesse zu vereinfachen, scheint die deutsche Bürokratie den Fachkräftemangel mitunter noch zu verschärfen. Ein Beispiel: Ein Spirituosenhersteller aus Baden-Württemberg musste eine komplette Charge Gin wegen minimaler Etikettenabweichungen neu labeln – ein teurer, zeitintensiver Prozess, den qualifizierte Fachkräfte vielleicht effizienter lösen könnten, wären sie verfügbar.

Der Fall zeigt exemplarisch: In einer Zeit, in der Anpassungsfähigkeit gefordert ist, bremst überregulierte Verwaltung notwendige Modernisierung aus. Für viele Unternehmen wird das zur Belastung – mit potenziell weitreichenden Folgen.

2. Technologie ersetzt nicht automatisch Menschen

Automatisierung und Digitalisierung gelten als Antwort auf den Mangel an Arbeitskräften. Doch der Übergang verläuft schleppend. In vielen Betrieben bleiben Tätigkeiten analog, weil technologische Lösungen entweder fehlen oder nicht effizient genug implementiert werden können – oft mangels entsprechend geschulter IT- und Technikfachkräfte.

So entsteht ein Teufelskreis: Die Lücke auf dem Arbeitsmarkt hemmt Innovation, fehlende Innovation wiederum verschärft den Fachkräftemangel.

3. Pfützenforschung als neuer Beruf? Kuriositäten auf dem Arbeitsmarkt

Bild: IMAGO / Russian Look

In Berlin untersucht ein Institut die Beschaffenheit von Wasserpfützen – über 4000 Exemplare wurden bereits katalogisiert. Was zunächst absurd klingt, verdeutlicht eine paradoxe Entwicklung: In Zeiten gravierenden Mangels entstehen neue, ungewöhnliche Berufsbilder, während essenzielle Sektoren wie Pflege, Handwerk oder Bildung kaum Bewerber finden.

Solche Beispiele werfen die Frage auf, ob unser Arbeitsmarkt die richtigen Prioritäten setzt – oder ob kreative Selbstverwirklichung den Anschluss an gesellschaftlich notwendige Arbeit verdrängt.

4. Mangelnde Sensibilität und Diskriminierung – ein Nebenprodukt fehlender Qualifikation?

Bild: IMAGO / MiS

Der Fachkräftemangel ist nicht nur ein quantitativer, sondern auch ein qualitativer. Ein Fall auf einer Online-Handelsplattform, bei dem diskriminierende Produktbeschreibungen unkommentiert blieben, zeigt: Es fehlt nicht nur an Menschen, sondern an gut geschulten, sensibilisierten Mitarbeitenden.

Unwissen, mangelnde Ausbildung oder fehlende Wertevermittlung in Berufsfeldern mit Kundenkontakt können reale gesellschaftliche Spannungen erzeugen – und die ohnehin fragile Integrationsfähigkeit des Arbeitsmarkts weiter unterminieren.

5. Theorie ohne Praxis – Die Nachwuchslücke

Ein wachsendes Problem ist die Lücke zwischen Ausbildung und Anwendung. Besonders in ingenieur- und medizinischen Berufen fehlt jungen Fachkräften häufig die nötige Praxisnähe, um sofort produktiv eingesetzt zu werden. Folge: Betriebe müssen trotz abgeschlossener Studiengänge oft lange Einarbeitungszeiten einplanen – ein echter Produktivitätskiller in angespannten Personalsituationen.

Die Folge: Trotz vorhandener Abschlüsse bleiben viele junge Menschen beruflich ineffektiv – was weder ihnen noch dem Markt nützt.

6. Der soziale Druck auf die Mittelschicht wächst

Der Mangel an gut bezahlten Fachberufen trifft vor allem die Mitte der Gesellschaft. Während einfache Tätigkeiten zunehmend automatisiert oder ausgelagert werden und hochqualifizierte Top-Jobs rar und exklusiv bleiben, droht die Mittelschicht zu erodieren.

Viele Unternehmen finden keine passenden Bewerber, gleichzeitig sinken Reallöhne und steigen Lebenshaltungskosten. Ohne politische Reformen könnte der Fachkräftemangel damit auch ein Motor wachsender sozialer Ungleichheit werden.

7. Der Blick über die Grenzen – Fachkräftemangel als globales Phänomen

Deutschland ist mit dem Problem nicht allein. Weltweit kämpfen Industriestaaten um qualifiziertes Personal – und machen sich gegenseitig Konkurrenz. Fachkräfte aus dem Ausland gelten als Lösung, doch deren Integration scheitert oft an bürokratischen Hürden, mangelnder Sprachförderung oder gesellschaftlicher Ablehnung.

Dabei entscheidet sich im internationalen Wettbewerb, wer in Zukunft noch wirtschaftlich mithalten kann. Ohne attraktive Rahmenbedingungen für Talente von außen wird Deutschland langfristig an Innovationskraft verlieren.

Fazit: Ein Mangel, der tief geht – und mehr als nur Arbeitsplätze betrifft

Der Fachkräftemangel ist kein technisches Problem, das sich allein durch Automatisierung oder Einwanderung lösen ließe. Er ist ein strukturelles Symptom – für Bildungslücken, bürokratische Trägheit, soziale Polarisierung und veränderte Werte.

Deutschland steht vor der Herausforderung, diesen Wandel aktiv zu gestalten. Denn eines ist klar: Ohne kluge, mutige und vor allem langfristige Maßnahmen wird der Mangel an Fachkräften zum Mangel an Zukunft.

Uncategorized

Ausnahmezustand in Crivitz: Siebenjähriger Junge nach Schulschluss spurlos verschwunden

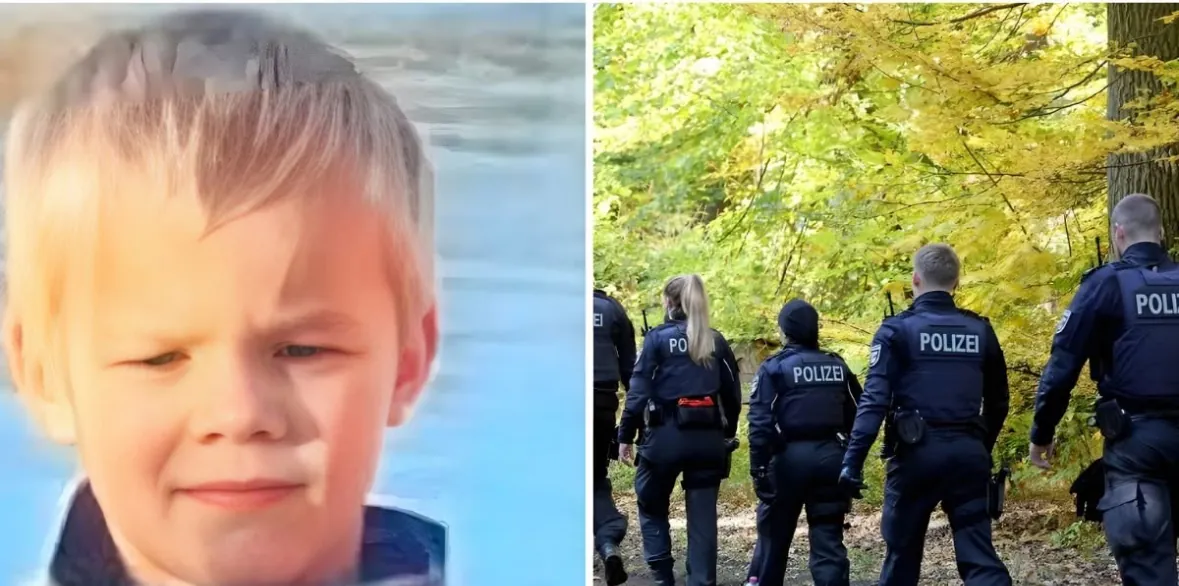

Ausnahmezustand in Crivitz: Siebenjähriger Junge nach Schulschluss spurlos verschwunden

In der mecklenburg-vorpommerschen Kleinstadt Crivitz herrscht seit dem frühen Nachmittag große Unruhe. Ein siebenjähriger Grundschüler wird seit dem Ende seines regulären Schultags vermisst. Was zunächst wie ein alltäglicher Heimweg wirkte, entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit zu einem Großeinsatz von Polizei, Rettungskräften und freiwilligen Helfern. Die Ungewissheit über den Verbleib des Kindes belastet nicht nur die Familie, sondern auch die gesamte Stadtgemeinschaft.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei endete der Unterricht des Jungen gegen 12:30 Uhr. Es war mit der Familie abgesprochen, dass er den Heimweg selbstständig antritt – ein Weg, den er offenbar schon zuvor kannte. Doch an diesem Tag kam er nie zu Hause an. Als die Eltern bemerkten, dass ihr Sohn ungewöhnlich lange ausblieb, wuchs die Sorge. Etwa eine Stunde später alarmierten sie die Polizei.

Schnelle Reaktion der Einsatzkräfte

Unmittelbar nach Eingang der Vermisstenmeldung leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Mehrere Streifenwagen durchkämmten Straßen, Wohngebiete und bekannte Wege rund um die Schule. Parallel dazu wurde ein Polizeihubschrauber angefordert, der aus der Luft das Stadtgebiet sowie angrenzende Grünflächen absuchte. Zusätzlich kamen Suchhunde zum Einsatz, die mögliche Spuren aufnehmen sollten.

Die Ermittler konzentrierten sich zunächst auf den vermuteten Schulweg sowie Orte, an denen sich Kinder erfahrungsgemäß gerne aufhalten – Spielplätze, Parks, kleinere Waldstücke und Freiflächen. Auch Gewässer und schwer einsehbare Bereiche wurden überprüft. Trotz des intensiven Einsatzes konnten bislang keine entscheidenden Hinweise gefunden werden.

Beschreibung des vermissten Kindes

Um die Suche auszuweiten, veröffentlichte die Polizei eine detaillierte Personenbeschreibung. Der Junge ist etwa 1,50 Meter groß, hat blonde Haare und trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens eine schwarze Jeans, hellblaue Sneaker sowie eine hellblaue Mütze mit der Aufschrift „Paw Patrol“. Besonders auffällig ist seine leuchtend orangefarbene Jacke, die ihn deutlich von seiner Umgebung abheben dürfte.

Die Polizei setzt darauf, dass genau dieses Kleidungsstück jemandem aufgefallen sein könnte. Selbst kurze Beobachtungen oder scheinbar nebensächliche Wahrnehmungen könnten entscheidend sein, um den Aufenthaltsort des Kindes nachzuvollziehen.

Öffentlicher Appell an die Bevölkerung

Angesichts des bislang ergebnislosen Verlaufs der Suche wendet sich die Polizei inzwischen ausdrücklich an die Bevölkerung. Zeugen, die den Jungen nach Schulschluss gesehen haben oder Hinweise zu seinem Weg geben können, werden dringend gebeten, sich zu melden. Auch Beobachtungen von ungewöhnlichen Situationen, fremden Fahrzeugen oder Personen entlang des Schulwegs sind von Interesse.

Die Beamten betonen, dass es in solchen Fällen besonders wichtig ist, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen oder Gerüchte zu verbreiten. Spekulationen – vor allem in sozialen Netzwerken – könnten die Ermittlungen erschweren und die ohnehin große Belastung für die Familie weiter erhöhen. Entscheidend sei allein, konkrete und überprüfbare Hinweise schnell an die Polizei weiterzugeben.

Große Anteilnahme in der Stadt

In Crivitz ist der Vermisstenfall allgegenwärtig. Viele Anwohner verfolgen die Suchmaßnahmen mit großer Sorge. Eltern holen ihre Kinder früher von der Schule ab, Gespräche auf der Straße drehen sich fast ausschließlich um den verschwundenen Jungen. Die Anteilnahme ist groß, das Bedürfnis zu helfen ebenfalls.

Einige Bürger boten spontan ihre Unterstützung an, etwa bei der Durchsuchung von Gärten, Garagen oder Schuppen – stets in Absprache mit den Einsatzkräften. Andere stellten warme Getränke für Helfer bereit oder kümmerten sich um organisatorische Kleinigkeiten. Die Stadt zeigt sich geschlossen, vereint in der Hoffnung auf ein gutes Ende.

Belastung für Familie und Einsatzkräfte

Für die Familie des Jungen ist die Situation kaum auszuhalten. Jede Minute der Ungewissheit bedeutet neue Angst. Die Polizei hält engen Kontakt zu den Angehörigen und informiert sie regelmäßig über den Stand der Ermittlungen. Auch psychologische Betreuung wird in solchen Fällen angeboten, um die Belastung zumindest etwas abzufedern.

Gleichzeitig stehen auch die Einsatzkräfte unter großem Druck. Vermisstenfälle von Kindern gelten als besonders sensibel. Jede Entscheidung, jeder Suchschwerpunkt muss sorgfältig abgewogen werden. Die Beamten arbeiten unter Hochdruck, wissend, dass Zeit ein entscheidender Faktor sein kann.

Warum frühes Handeln entscheidend ist

Experten betonen immer wieder, wie wichtig schnelles und konsequentes Handeln bei vermissten Kindern ist. Je früher eine Suche beginnt, desto größer sind die Chancen, das Kind wohlbehalten zu finden. In Crivitz reagierten Eltern und Polizei vergleichsweise schnell – ein Umstand, der Hoffnung gibt, auch wenn bisher noch keine konkreten Ergebnisse vorliegen.

Dass der Junge seinen Schulweg kannte, schließt ein Unglück nicht aus. Kinder können sich verlaufen, abgelenkt werden oder spontan Entscheidungen treffen, die sie in unbekannte Situationen bringen. Genau deshalb ist es wichtig, jede Möglichkeit offen zu halten und systematisch zu prüfen.

Appell an mögliche Zeugen

Die Polizei wiederholt ihren dringenden Aufruf: Wer den Jungen gesehen hat oder glaubt, relevante Informationen zu besitzen, sollte nicht zögern, Kontakt aufzunehmen. Auch Hinweise, die unsicher erscheinen oder zeitlich nur grob einzuordnen sind, können entscheidend sein, wenn sie mit anderen Informationen kombiniert werden.

Dabei geht es nicht darum, eigene Ermittlungen anzustellen oder Verdächtigungen zu äußern, sondern darum, Beobachtungen sachlich weiterzugeben. Jeder Hinweis zählt.

Hoffnung trotz Ungewissheit

So angespannt die Lage auch ist – Hoffnung bleibt. Immer wieder gibt es Fälle, in denen vermisste Kinder nach Stunden oder sogar Tagen wohlbehalten gefunden werden. Diese Hoffnung trägt derzeit die Familie, die Einsatzkräfte und die Menschen in Crivitz.

Solange keine Gewissheit besteht, wird weitergesucht. Mit Ausdauer, mit Professionalität und mit der Unterstützung der Bevölkerung. Die Stadt hält den Atem an – und wartet auf die Nachricht, dass der siebenjährige Junge sicher zurückgekehrt ist.

-

Aktuell11 Monaten ago

Aktuell11 Monaten agoFeuerwehrfrau Emma Rosenthaler: Stark, mutig und inspirierend

-

Uncategorized4 Monaten ago

Uncategorized4 Monaten agoKreative Wohnlösungen für Großfamilien in Limburg

-

Uncategorized2 Wochen ago

Uncategorized2 Wochen agoEskalation im Dschungelcamp: Warum Ariel eine Prüfung verweigerte und das Camp aus dem Gleichgewicht geriet

-

Uncategorized10 Monaten ago

Uncategorized10 Monaten agoCarmen und Robert Geiss: Ehekrise hinter der Glamour-Fassade – was wirklich passiert ist

-

Uncategorized4 Monaten ago

Uncategorized4 Monaten agoTragödie um Fabian (†8): Polizei stößt auf schockierende Spur – Durchsuchung auf abgelegenem Hof bringt grausame Entdeckung ans Licht

-

Uncategorized3 Monaten ago

Uncategorized3 Monaten agoSyrischer Junge kritisiert Zustände und warnt Deutschland

-

Uncategorized10 Monaten ago

Uncategorized10 Monaten agoMathematisches Rätsel oder Realität? Familie mit 6000 € Einkommen kämpft ums Überleben

-

Aktuell11 Monaten ago

Aktuell11 Monaten agoSimone Thomalla: Neue Liebe mit Überraschung – Ihr Freund ist Vater einer TV-Berühmtheit