Uncategorized

Formel-1-Ikone Eddie Jordan verstorben – Wer füllt das Vakuum, das er hinterlässt?

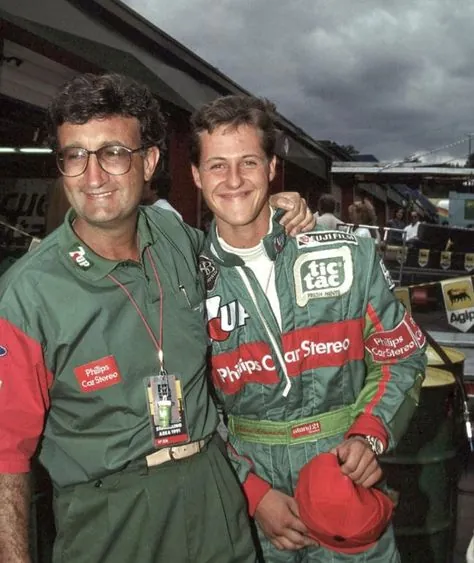

Die Formel-1-Welt trauert um eine Legende – doch was bedeutet sein Tod für den Motorsport? Eddie Jordan, der Mann, der einst Michael Schumacher zum Debüt verhalf, ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Mit ihm geht nicht nur eine der charismatischsten Persönlichkeiten der Rennszene, sondern auch eine Ära, die heute kaum noch vorstellbar ist.

Jordan – Der letzte echte Motorsport-Visionär?

Eddie Jordan war mehr als ein Teamchef. Er war ein Draufgänger, ein Geschäftsmann, ein Talent-Scout. Ohne ihn hätte die Karriere von Michael Schumacher möglicherweise einen völlig anderen Verlauf genommen. Doch mit seinem Tod stellen sich viele Fans die Frage: Gibt es in der heutigen Formel 1 überhaupt noch Platz für Charaktere wie ihn?

Formel-1-Boss Stefano Domenicali würdigte ihn mit den Worten: „Er hatte eine unerschöpfliche Energie, brachte die Menschen zum Lächeln und war stets authentisch. Die Formel 1 wird ihn vermissen.“ Doch genau hier liegt das Problem – gibt es noch Platz für authentische, unkonventionelle Persönlichkeiten in der von Sponsoren und PR-Kalkül dominierten Formel 1?

Bernie Ecclestone: „Wir brauchen mehr wie ihn!“

Der frühere Formel-1-Zampano Bernie Ecclestone (94) brachte es auf den Punkt: „Es ist furchtbar, dass wir Eddie verloren haben. Wir könnten mehr Leute von seinem Kaliber in der heutigen Formel 1 gebrauchen.“ Doch ist die Formel 1 noch bereit für Teamchefs, die Risiken eingehen, ihre Fahrer bedingungslos fördern und die Rennszene mit Herz und Persönlichkeit prägen?

Jordans Erfolgsgeschichte spricht für sich. Als Besitzer von Jordan Grand Prix führte er sein Team von 1991 bis 2005 durch Höhen und Tiefen – mit dem Highlight des ersten Formel-1-Siegs durch Damon Hill 1998. Aber seine wahre Stärke lag darin, junge Talente zu erkennen. Ohne ihn hätte Schumacher möglicherweise nicht die Bühne bekommen, um sein außergewöhnliches Können unter Beweis zu stellen.

Die größten Talente, die Jordan entdeckte

Eddie Jordan hatte ein einzigartiges Gespür für außergewöhnliche Fahrer. Neben Michael Schumacher förderte er zahlreiche spätere Stars der Formel 1:

- Rubens Barrichello – Sein F1-Debüt gab der Brasilianer 1993 bei Jordan und machte sich schnell einen Namen als einer der konstantesten Fahrer seiner Zeit.

- Damon Hill – Eddie Jordan war einer der wenigen, die an Hills Potenzial glaubten. 1998 brachte er ihm den ersten Sieg mit Jordan ein.

- Ralf Schumacher – Der jüngere Bruder von Michael Schumacher startete ebenfalls bei Jordan, bevor er zu Williams wechselte und große Erfolge feierte.

- Heinz-Harald Frentzen – Der Deutsche war einer von Jordans größten Hoffnungsträgern und gewann für das Team mehrere Podiumsplätze.

Formel 1 ohne Typen wie Jordan – Nur noch Business statt Leidenschaft?

Sein Tod wirft ein Schlaglicht auf die Veränderungen in der Königsklasse des Motorsports. Während früher mutige, eigensinnige Teamchefs das Bild prägten, dominieren heute milliardenschwere Unternehmen mit glattgebügelten PR-Strategien. Die Frage, die sich viele stellen: Wird es jemals wieder eine Persönlichkeit wie Eddie Jordan in der Formel 1 geben?

Eddie Jordan stand für das, was den Motorsport früher ausmachte: Risiko, Leidenschaft und Pioniergeist. Heutige Teamchefs, oft Manager und Finanzexperten, agieren unter völlig anderen Rahmenbedingungen.

- Hat die Formel 1 ihre Seele verloren?

- Werden junge Talente heute überhaupt noch so gefördert wie damals?

- Gibt es in der modernen Ära noch Platz für unkonventionelle Köpfe, oder werden sie vom System aussortiert?

Das Ende einer Ära – und was bleibt?

Eddie Jordan hinterlässt nicht nur eine große Lücke in der Formel 1, sondern auch eine wichtige Lektion: Motorsport lebt von Charakteren, die bereit sind, Risiken einzugehen, Emotionen zu zeigen und echte Geschichten zu schreiben. Während sich die Formel 1 immer weiter professionalisiert und kommerzialisiert, könnte Jordans Erbe ein Weckruf sein: Ohne Menschen wie ihn droht die Rennserie ihre Identität zu verlieren.

Ob wir jemals wieder jemanden wie Eddie Jordan erleben werden, bleibt fraglich. Doch eines ist sicher: Sein Einfluss auf die Formel 1 ist unvergessen – und seine Spuren werden noch lange sichtbar bleiben.

Uncategorized

Italien zwischen Ordnungspolitik, Integration und Identitätsdebatte – Wie der Kurs von Giorgia Meloni Europa herausfordert

Italien zwischen Ordnungspolitik, Integration und Identitätsdebatte – Wie der Kurs von Giorgia Meloni Europa herausfordert

Italien steht erneut im Mittelpunkt einer europaweiten Debatte über

Migration, Integration und den Umgang mit religiöser Vielfalt. Seit

dem Amtsantritt von Giorgia Meloni hat sich der politische Ton im

Land deutlich verändert. Die Regierung verfolgt einen Kurs, der von

ihren Befürwortern als notwendige Rückkehr zu Ordnung, staatlicher

Autorität und kultureller Selbstbehauptung gesehen wird, während

Kritiker vor Ausgrenzung, Symbolpolitik und gesellschaftlicher

Spaltung warnen. Kaum ein anderes Thema verdeutlicht diese

Spannungen so stark wie der Umgang mit muslimischen Gemeinschaften

und religiösen Symbolen im öffentlichen Raum.

Ein politischer Kurswechsel mit Signalwirkung

Melonis Regierung ist angetreten mit dem Anspruch, Italien wieder „regierbar“ zu machen. Dazu gehört eine strikte Haltung in Fragen der Migration, der inneren Sicherheit und der staatlichen Souveränität. Bereits kurz nach Amtsantritt wurden Maßnahmen verschärft, die sich gegen illegale Migration richten, etwa strengere Regeln für Seenotrettungsorganisationen oder schnellere Abschiebungsverfahren. Parallel dazu rückten auch kulturelle und gesellschaftliche Fragen stärker in den Fokus.

Besonders umstritten ist der Umgang mit religiösen Kleidungsstücken wie Burka oder Niqab. Zwar existieren in Italien bereits seit Jahrzehnten Gesetze, die Gesichtsverhüllungen im öffentlichen Raum einschränken, doch die aktuelle Regierung betont diese Regelungen stärker und kündigt eine konsequentere Durchsetzung an. Für Meloni ist dies keine Frage der Religionsfreiheit, sondern der öffentlichen Sicherheit und der Gleichberechtigung. Der Staat müsse wissen, „wer sich im öffentlichen Raum bewegt“, so der Tenor aus Regierungskreisen.

Sicherheit versus Religionsfreiheit

Die Diskussion berührt einen der sensibelsten Punkte moderner Demokratien: das Spannungsfeld zwischen individueller Freiheit und staatlicher Ordnung. Befürworter der harten Linie argumentieren, dass ein säkularer Staat klare Regeln brauche, die für alle gelten – unabhängig von Herkunft oder Religion. Gesichtsbedeckungen erschwerten Identitätsfeststellungen, könnten Sicherheitsrisiken bergen und stünden im Widerspruch zu offenen, transparenten Gesellschaften.

Kritiker hingegen sehen in der Fokussierung auf muslimische Symbole eine problematische Verschiebung der Debatte. Sie verweisen darauf, dass nur ein sehr kleiner Teil muslimischer Frauen Vollverschleierung trägt und dass Gesetze in diesem Bereich eher symbolischen Charakter haben. Für viele sei die Verschärfung weniger ein Sicherheitsinstrument als ein politisches Signal, das Ängste bedient und Minderheiten unter Generalverdacht stellt.

Die Rolle sozialer Medien und emotionaler Bilder

Besonders brisant wird die Lage durch die Dynamik sozialer Medien. Kurze Videos von Polizeikontrollen, Diskussionen in Einkaufsstraßen oder hitzigen Wortwechseln verbreiten sich rasant und werden häufig ohne Kontext bewertet. Bilder von Beamtinnen und Beamten im Gespräch mit verschleierten Frauen lösen europaweit emotionale Reaktionen aus – von Zustimmung bis Empörung. Dabei geht oft verloren, was dem jeweiligen Vorfall vorausging und welche rechtlichen Grundlagen tatsächlich greifen.

Experten warnen davor, dass solche fragmentarischen Eindrücke das gesellschaftliche Klima weiter aufheizen. Statt differenzierter Diskussionen dominierten moralische Urteile, die kaum Raum für Zwischentöne lassen. Genau hier zeigt sich eine der größten Herausforderungen moderner Politik: Wie kann ein Staat Recht durchsetzen, ohne Bilder zu produzieren, die als Machtdemonstration oder Ausgrenzung wahrgenommen werden?

Integration als langfristige Aufgabe

Unabhängig von der tagespolitischen Debatte bleibt die Integration muslimischer Gemeinschaften eine langfristige gesellschaftliche Aufgabe. In Italien leben mehrere Millionen Menschen muslimischen Glaubens, die überwiegend gut integriert sind, arbeiten, Steuern zahlen und Teil des Alltags sind. Viele fühlen sich durch die aktuelle Debatte pauschal angesprochen, obwohl sie mit extremistischen Strömungen oder Parallelgesellschaften nichts zu tun haben.

Integrationsforscher betonen, dass erfolgreiche Integration weniger durch Verbote als durch Bildung, Arbeitsmarktchancen und soziale Teilhabe gelingt. Sprachförderung, frühkindliche Bildung und der Zugang zu qualifizierter Beschäftigung seien entscheidender als symbolische Gesetzesverschärfungen. Gleichzeitig brauche es aber auch klare Erwartungen des Staates an alle Bürgerinnen und Bürger – etwa die Anerkennung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.

Europa schaut genau hin

Was Italien derzeit erlebt, ist keine isolierte Entwicklung. In vielen europäischen Ländern werden ähnliche Debatten geführt. Frankreich hat bereits seit Jahren strikte Regeln zu religiösen Symbolen im öffentlichen Raum, Deutschland ringt mit Fragen der Migration und inneren Sicherheit, und in den Niederlanden oder Österreich stehen Integrationsfragen ebenfalls regelmäßig im Zentrum politischer Auseinandersetzungen. Italiens Kurs unter Meloni wird daher europaweit aufmerksam beobachtet – sowohl von konservativen Kräften, die darin ein Vorbild sehen, als auch von liberalen Akteuren, die vor einem Dammbruch warnen.

Die Europäische Union steht vor der schwierigen Aufgabe, nationale Souveränität zu respektieren und zugleich gemeinsame Werte wie Religionsfreiheit und Nichtdiskriminierung zu schützen. Konflikte zwischen Brüssel und Rom sind daher nicht ausgeschlossen, insbesondere wenn nationale Maßnahmen als unverhältnismäßig wahrgenommen werden.

Zwischen Führung und Spaltung

Giorgia Meloni präsentiert sich als entschlossene Führungspersönlichkeit, die ausspricht, was andere aus ihrer Sicht nur denken. Für ihre Anhänger verkörpert sie Klarheit und Mut in einer Zeit politischer Unsicherheit. Für ihre Kritiker steht sie für eine Politik, die komplexe gesellschaftliche Probleme auf einfache Gegensätze reduziert. Ob ihr Kurs langfristig zu mehr Zusammenhalt oder zu tieferen Gräben führt, wird sich erst in den kommenden Jahren zeigen.

Fest steht: Die Debatte über Islam, Integration und staatliche Ordnung ist ein Spiegel größerer Fragen nach Identität, Zusammenleben und der Zukunft europäischer Gesellschaften. Italien ist derzeit ein besonders sichtbares Beispiel dafür, wie schwierig es ist, Sicherheit, Freiheit und kulturelle Vielfalt in Einklang zu bringen. Die Art und Weise, wie diese Fragen diskutiert und politisch beantwortet werden, wird nicht nur das Land selbst, sondern ganz Europa prägen.

-

Aktuell11 Monaten ago

Aktuell11 Monaten agoFeuerwehrfrau Emma Rosenthaler: Stark, mutig und inspirierend

-

Uncategorized4 Monaten ago

Uncategorized4 Monaten agoKreative Wohnlösungen für Großfamilien in Limburg

-

Uncategorized10 Monaten ago

Uncategorized10 Monaten agoCarmen und Robert Geiss: Ehekrise hinter der Glamour-Fassade – was wirklich passiert ist

-

Uncategorized3 Monaten ago

Uncategorized3 Monaten agoTragödie um Fabian (†8): Polizei stößt auf schockierende Spur – Durchsuchung auf abgelegenem Hof bringt grausame Entdeckung ans Licht

-

Uncategorized3 Monaten ago

Uncategorized3 Monaten agoSyrischer Junge kritisiert Zustände und warnt Deutschland

-

Uncategorized9 Monaten ago

Uncategorized9 Monaten agoMathematisches Rätsel oder Realität? Familie mit 6000 € Einkommen kämpft ums Überleben

-

Aktuell11 Monaten ago

Aktuell11 Monaten agoSimone Thomalla: Neue Liebe mit Überraschung – Ihr Freund ist Vater einer TV-Berühmtheit

-

Aktuell7 Monaten ago

Aktuell7 Monaten agoGroßer Verlust für Julia Leischik: Ein persönlicher Schicksalsschlag